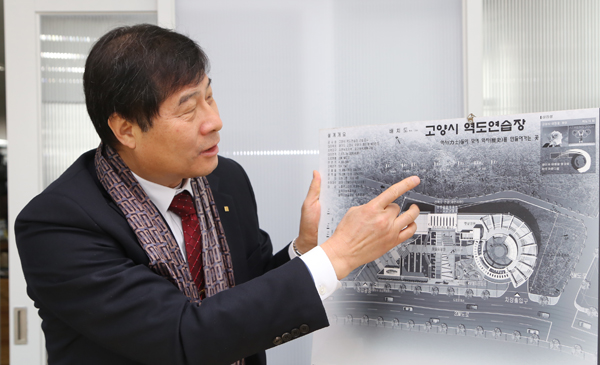

왕한성 대한건축사협회 고양지역건축사회장

고양지역건축사회 올해로 30주년…

“고양시가 세계적 도시 되길 꿈꿔”

고양지역건축사회가 창립한 지 올해로 30주년이다. 1986년 창립해 일산신도시가 한창 진행 중이던 90년대 중반까지 20여 명의 회원으로 활동했던 협회는 지금은 건축사 92명이 회원으로 활동하는 제법 큰 규모의 협회로 성장했다. 경기도 23개 지역협회 가운데 역사와 규모면에서 큰 자부심을 갖고 있다는 고양지역건축사회. 30주년을 맞은 올해 1월부터 왕한성 회장이 협회장(임기 2년)을 맡게 됐다. 왕한성(56세) 고양지역건축사회장을 만나 협회의 역할에 대해 물었다.

올해 1월 30주년 총회를 가졌는데 감회가 새롭겠다.

협회 가입 당시 청년이던 건축사 동료들과 관계 공무원들이 이제는 70을 바라보는 나이가 됐다. 나는 92년 신도시 감리단장으로 고양시와 첫 인연을 맺었다. 95년부터는 사무소를 고양으로 옮기고 이듬해 일산으로 아예 이사를 왔다. 그때부터 지역협회 회원으로 활동하게 됐는데 이제는 지역회장까지 맡게 됐다.

건축사와 건축가를 헷갈려 하는 사람들이 많다.

건축사는 면허시험을 통과해 자격증이 있는 사람을 말한다. 의사·변호사처럼 면허가 있는 전문가 집단이라고 생각하면 쉽다. 반면 건축가는 자격증과 상관없이 건축 관련 일을 하는 모든 사람을 말한다. 전문성과는 상관없는 말이다. 건축사만이 설계와 감리, 용역을 할 수 있다. 사람의 신체로 예를 들면 설계는 머리가 하고, 시공은 손과 발, 감리는 눈이 한다. 우리는 그 중에 머리와 눈의 역할을 하고 손과 발은 건설사의 몫이다.

협회가 하는 일은 무엇인가.

회원들의 권익보호가 기본이겠지만 그 외에 공익적인 부분에 많은 기여를 하고 있다. 건축을 하는 것 자체가 공익적인 성격을 띠고 있기 때문이다. 건축물들이 모여 도시의 브랜드를 만든다. 건물은 시민들의 안전과 편리성과도 관련이 있다. 건축사들은 도시에 지대한 영향을 미치고 있다. 그렇기 때문인지 각각의 개성이 강하고 창의적이며 때론 자존심이 세다는 말을 듣기도 한다.

건축사가 도시계획에 큰 역할을 할 수 있지 않나.

우리와 같은 건축·도시·환경 전문가들이 시가 가진 도시계획 마스터플랜에 적극 참여하는 것은 우리의 역할이고 의무다. 우리가 가진 능력을 관계 공무원들이 잘 활용할 필요가 있다. 하지만 고양시가 우리의 역할을 점점 축소시키는데 불만의 목소리도 있다.

고양시와 건축사회 간의 협력이 잘 안 되고 있나.

도시계획에 관련해 중요한 판단을 할 때 정작 우리의 의견을 듣지 않고 있다. 고양시의 ‘도시계획심의위원회’에 건축사회 회원이 단 한 명도 없다는 것은 개탄할 만한 일이다. 지역을 가장 잘 알고 있는 관계 전문가를 활용하지 않는 것은 큰 문제다. 도시계획 관련 용역도 문제다. 학회의 용역기관(대학)이 나눠먹기식을 하고 있다. 지역의 역사와 지역민의 성향을 전혀 모르는 사람들이 수천만원을 받고 일하고 있다. 정작 중요한 결정에는 우리를 빼고, 용역 중간발표와 간담회에 건축사들을 불러 들러리 세우는 경우도 자주 있다. 도시 정책을 수립할 때 우리의 전문성을 활용해 달라는 것이 우리의 요구다.

건축사의 역할을 잘 모르고 있었던 것 같다.

도시도 사람처럼 생명력을 갖는다. 도시의 힘은 시민들에게 나오는데 도시에 매력이 있어야 좋은 인적자원이 들어온다. 안전하고 편리하고 아름다운 도시에 인적자원이 몰리게 돼 있다. 또한 그런 도시들은 개방적·관용적이어서 시민들이 창의성을 충분히 발휘하도록 한다. 건축사들은 도시의 이런 문제들에 긍정적인 관여를 하고 있다. 매력적인 도시를 만들기 위해 건축사는 그 누구보다 힘쓰는 사람들이다.

건축사에 대한 인식개선이 필요할 정도다.

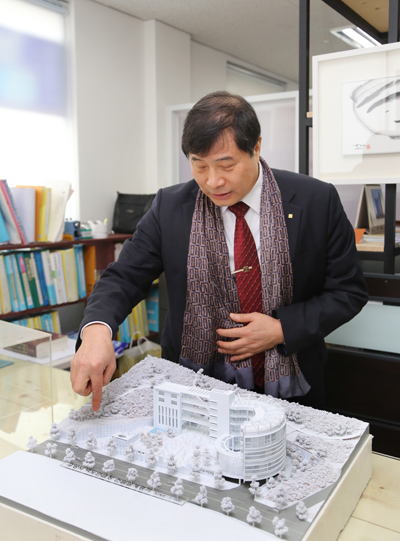

개인적으로 쓰라린 기억이 있다. ‘장미란 체육관’을 설계했는데 준공식에는 설계자인 나를 부르지 않았다. 출판기념회에 정작 저자를 부르지 않고 출판사 관계자와 인쇄소 사장들만 초대한 격이었다. 지금도 이런 분위기는 크게 달라지지 않았을 것이다. 도시계획 전반에 걸쳐 우리 건축사들의 힘을 고양시가 빌려 쓰길 바랄 뿐이다. 아름답고 멋지고 편리한 도시를 꿈꾼다면 말이다.