[고양신문] 한 여자아이가 있었다. 초등학생인 그 아이가 어느 날 아빠에게 말했다. “아빠, 저 전학 가고 싶어요. 전학시켜 주세요.”

아빠는 왜냐고 물었고 딸은 “응, 학교 운동장이 작아서 재미가 없어. 나 전학시켜 줘.” 아빠는 또 묻는다. “그리고 또 무엇 때문에 전학을 가고 싶은데?”

딸은 당황한다. 머리를 굴려서 핑계를 찾아야하기 때문이다. “음… 그리고 동네 남자애들이 자꾸 장난을 걸어서 싫어.” 아빠는 딸의 마음을 눈치 챘다. 그런데도 묻고, 그래서 묻는다. “무엇 때문에 전학을 가고 싶니?”

이제 딸은 난감하다. 사실대로 말할 수 없다는 그 아이 스스로의 금기를 깨야만 하는 것이다. ‘말하면 안 되는데 절대 안 되는데…’

아빠는 차분하게 계속해서 묻는다. 아빠가 포기하지 않을 것이라는 걸 알게 되자 그 아이는 울음을 터뜨리며 말한다. “아빠 나 싫어. 창피해. 엄마는 아파서 매일 누워만 있고 동네 아이들은 그걸 다 알잖아. 학교 애들도 다 알아. 나 전학 가고 싶어. 앙앙”

사려 깊은 아빠 덕분에 아이는 아픈 마음을 위로받았고 훗날 자라서 사랑과 존경을 받는 정신과 의사가 되었다. 다른 정신과 의사처럼 화학약품으로 사람의 마음을 치료하지 않고 사람의 마음을 헤아리는 정신과 의사가 되었다. 만약 그런 아빠가 없었다면, 마음에 대해 관심을 가지고 묻는 사람이 없었다면 그 의사는 수십 년의 세월이 흐르도록 외로운 그 시절 어린아이로 살아갔을 것이다. 의사가 되고 싶었는데 왜 의사가 되었는지는 모른 채 살 것이다.

의료진에 경외심을 보내기 시작한 코로나 정국에 느닷없이 의료파업이라는 뒤통수를 맞았다. 곧 수습이 되었지만 드라마에서나 보는 인술을 베푸는 감동의 분위기 따윈 없었다. 영화 <각설탕>을 보고 자신도 말과 교감하고 싶다며 말에게 다가갔다간 발길질에 갈비뼈가 나갈 수 있다. 드라마 <슬기로운 의사생활>에 빠져서 잘생기고 따뜻한 의사를 병원에서 만날 거라는 기대는 허상이라는 것을 알아야 하듯이. 병원은 사람에 대한 도리가 가능하지 않은 곳이다. 방역이든 치료든 전쟁의 방법으로 진행되고 있다. 의료진은 수치를 본다. 사람이 아닌 환자를 취급하는 곳이다. 병원에서 사람 대우 못 받고 사회에선 주홍글씨 범죄자 취급받는 코로나 환자들이 병이 나은들 그것은 오히려 마음의 병을 키운 꼴이다. 배려도 존엄도 없던 그들의 치료과정에서 발생한 그 소외감, 외로움을 어찌할꼬.

2020년 올해는 전세계가 수를 헤아리며 보내고 있다. 매일 오전 10시가 되면 오늘까지 코로나 확진자 수는 몇이고 사망자는 몇인가 수치가 나온다. ‘오전 10시’는 원래 국가의 경축일 행사를 시작하는 시간이었다.

여론을 접하지 않아도 핸드폰으로 아무 때나 문자가 온다. 처음에야 온 신경을 집중했지만 계절이 몇 번 바뀐 지금은 권태롭고 지친다. 누군가는 범죄자처럼 낙인찍히는 일이고 나머지는 ‘휴, 다행히 나는 아니구나’ 하루하루를 안도할 뿐이다. 확진자에 대해 분노가 생기는 건 비밀로 해야겠지. 그로 인해 내 마음이 병들고 있다는 것도, 그런 내 마음을 묻는 이도, 궁금해 하는 이도 없는 병든 세상. 우리가 아프지 않은 게 비정상이라는 말을 들어보았는가?

우리는 사람이 공포와 불안으로 다가오는 시대를 살고 있다. 인간성을 유지할 수 있는 방법을 찾아야 한다. 깊어가는 가을밤, 확진자 그만 세고 별을 세는 건 어떤가. 내 마음을 애도하기 딱 좋은 계절이다. 별이 잘 안 보인다는 상투적인 말 말고 움직이자.

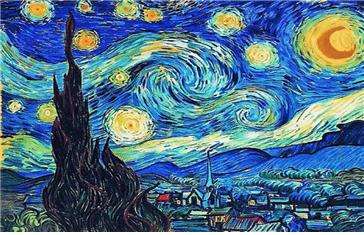

요즘 새로 등장한 마음치료법은 ‘지금의 공간을 떠나라’는 것이다. 콘크리트 아파트에서 나와서 자연으로 발을 움직여보라. 화가 반고흐는 별을 그렸다. 밤을 사랑해서 밤이 주는 휴식과 낭만을 그렸다. 밤에만 느낄 수 있는 감수성을 놓치지 않고 그렸다. 그의 외로움과 공포는 그림으로 승화되었고 오늘날 온 세계인의 마음을 사로잡았다.

천문학자는 빅뱅이 일어나 한참 뒤 인류가 생겨난 것이니 우리는 별의 후예라고 한다. 사색하기 좋은 요즘 같은 계절에 별과 교감하고 에너지를 주고받자. 무엇을 헤아리는 삶이 나은지는 알고 있을 터.