『거기 누구 없소』 발간한 조철형 수필작가

글쓰기·서예 벗삼아 일구는 ‘충만한 만년’

일상과 자연에서 얻어낸 감동적인 문장들

코로나와 싸우며 ‘병상 종군기자’ 자처

“좋은 문우들과 함께하는 삶 행복합니다”

[고양신문] 고양에 거주하는 문인 한 분이 최근 신간을 냈다는 독자의 연락을 받고 백석역 인근 한 카페에서 조철형 수필작가를 만났다. “말이 어눌해서 글이라도 반듯하게 써 볼까 해서 글쓰기를 시작한 부족한 사람”이라며 겸양의 첫인사가 건너왔지만, 차례차례 기자에게 펼쳐 보여주는 수필집과 서예 도록들은 조 작가의 왕성한 창작 열정을 방증해주었다. 무엇보다도 70대 후반이라는 나이가 믿어지지 않을 만큼 이야기를 나누는 내내 눈빛과 얼굴에 화사한 기운이 가득했다.

강릉에서 태어나 동해바다와 경포호수의 아름다움을 늘 바라보며 자란 그는 서울대 공대를 졸업하고 국내 굴지의 철강회사에서 35년을 재직했다. 대기업의 부회장으로 일할 당시 그가 가장 역점을 둔 지점은 녹색경영을 통한 환경친화기업을 만드는 일이었다. 퇴임 후 그는 참 좋은 친구 둘을 사귀었다. 글쓰기와 서예를 하며 만년의 시간을 누구보다도 충만하게 일구어가고 있는 것.

어느새 3권째 수필집 발간

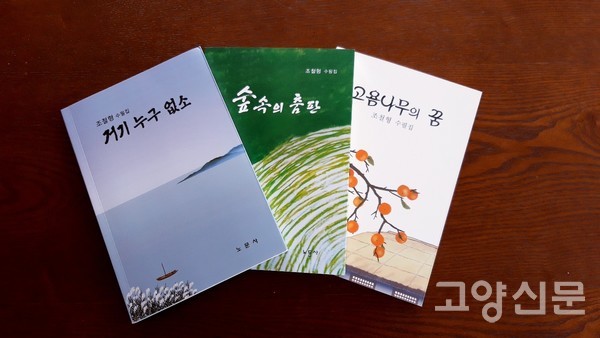

조 작가는 2014년 『창작수필』 여름호를 통해 수필작가로 공식 등단한 후 뜨거운 창작열을 불태우며 왕성한 작품활동을 펼쳤다. 그동안 발표한 수필집도 어느새 3권이다.

3권의 수필집 모두 조철형 작가의 문한세계를 잘 담아내고 있지만, 관심과 주제는 조금씩 달라졌다. 가장 먼저 선보인 『고욤나무의 꿈』(2018년)은 일상에서 발견한 성찰과 고향에 대한 그리움의 마음이 담겼다. 표제작인 ‘고욤나무의 꿈’은 어릴 적 고향에서 고욤나무에 감나무를 접목하시던 할아버지의 기억을 떠올리며 ‘청출어람’의 소망을 담은 글이다. 나고 자란 고향마을 강릉에서의 기억이 평생을 살아가는 정서적 자양분이 되었음을 고백하는 셈이다.

『수필문학』 발행인인 오창익 문학박사는 책 발문에서 조철형 작가의 작품세계의 특징을 ‘자연 동화와 의미화의 세계’, ‘자기 성찰과 현실 인식’, ‘고향 그리기와 회귀에의 정’이라고 가름했다.

첫 수필집에 상재된 작품들로 산림문학상을 수상하고, <아동문학세상>이 선정하는 ‘아름다운 글’에도 뽑히는 기쁨을 누린 조철형 작가는 지난해 두 번째 수필집 『숲속의 춤판』을 출간했다. 이번에는 숲과 나무, 자연과의 교감이 더욱 깊어졌고, 책에 대한 독자들의 반응도 뜨거웠다. 서울의 한 지자체에서 진행하는 ‘창작수필교실’ 수업에서는 아예 이 책을 교재로 선정해 좋은 글쓰기의 본보기로 삼고 있다고 한다. 덕분에 책은 올봄 재판을 찍기도 했다.

이달 초 발간한 세 번째 수필집 『거기 누구 없소』는 지난 일 년 동안 써낸 작품들을 모았다. 온 나라가, 아니 전 세계가 그러하듯 조철형 작가에게도 최근 일 년은 감염병 확산으로 인한 우려와 단절의 시간이었다. 심지어 조 작가는 지난해 큰 수술을 한 데 이어, 올 초에는 코로나19 확진 판정을 받고 파주의료원에서 열흘 가까이 격리치료를 받는 어려움도 겪었다.

이처럼 생사의 경계선을 오가는 고비를 통과하면서도 그의 펜은 오히려 바빠졌다. 신체적 고통, 그리고 정신적 절망감과 싸워 이겨낸 이야기들은 ‘거기 누구 없소’와 ‘잃어버린 가방’이라는 연작 수필에 담겼다. “코로나 전선 종군기자의 심정으로 글을 썼다”고 회고하는 조 작가는 “함께 늙어가자고 약속한 글이라는 동무가 있어 얼마나 큰 위안이 되는지 모른다”며 밝게 웃었다.

![인사동에서 열린 서예전에서 지인들과 자리를 함께 한 조철형 작가(왼쪽). [사진제공=고혜원]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202107/64571_79762_4351.jpg)

한 자 한 자 마음 담는 서예작품

서예가로서의 활동도 수필작가로서의 성취 못잖다. 제23회 대한민국 미술전람회에서 우수상을 수상하며 서예가로서의 길을 시작한 그는 매년 서울 인사동에서 열리고 있는 ‘지일서연회’ 회원전에 다수의 작품을 출품하고 있다. 특히 최근 성료된 전시에서는 다산 정약용이 유배지에서 쓴 문장들을 서예작품에 담아냈다. 조 작가는 “코로나로 갇혀 지내는 시간이 길어지다 보니, 정약용이 귀양지에서 세상을 그리워했던 심정이 더욱 와 닿았다”고 말한다.

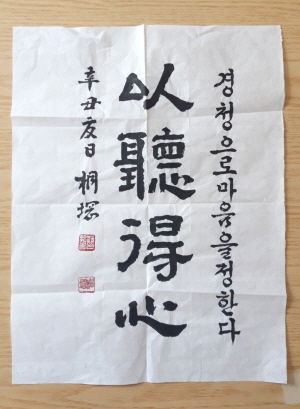

또한 고전에서 발췌한 40편의 명구들을 서예작품으로 쓴 ‘명구록(名句錄)’을 제작해 관람객들에게 배포해 커다란 호응을 얻기도 했다. 그는 “감상하는 이에게 귀한 마음이 전해지기를 바라는 마음으로 한 자 한 자 정성을 담아 글씨를 쓴다”고 말한다.

서예 이야기를 나누다가 조 작가가 가방에서 정성스레 접어온 작품 한 편을 기자에게 건넨다. ‘이청득심(以聽得心), 경청으로 마음을 정한다’라는 글씨가 단정하면서도 힘 있는 서체로 쓰여 있고, ‘신축년 여름날(辛丑 夏日) 동강(桐堈-오동나무 언덕, 조철형 작가의 호)’이라는 서명 아래 붉은색 낙관도 정성스레 찍혀 있다. 상대방의 이야기를 경청해 마음을 얻는다, 기자에게 더없이 어울리는 문구가 아닐 수 없다.

“호수와 나무의 도시 고양은 제2의 고향”

20여 년 전 일산 백석동으로 이사를 오며 고양시민이 된 조 작가는 “고양은 제2의 고향”이라고 주저 없이 말한다.

“여명이 밝아올 무렵 호수공원에 나가 행주산성 너머로 떠오르는 아침해를 바라보면 그렇게 멋질 수가 없어요. 메타세쿼이아와 은행나무, 그리고 회화나무가 도열한 길들을 걷노라면 나무들이 들려주는 태곳적 이야기를 듣는 듯 하구요. 아름다운 호수와 초록의 나무들이 우거진 일산을 어떻게 사랑하지 않을 수 있겠습니까.”

그가 고양을 사랑하는 또 다른 이유는 좋은 벗들이 있어서다. 강릉사랑문인회 부회장이자 산림문학, 창작수필, 아동문학세상 회원이지만, 조철형 작가가 최른 가장 애정을 갖고 활동하는 모임은 고양문협이다. 가까이에서 자주 만나 문학이라는 공감대를 나누는 일이 즐겁고 소중하기 때문이다.

조 작가는 ‘호(湖)를 사랑한다’라는 글에서 일산 호수공원 구석구석의 특징과 매력을 자세히 소개하며 남다른 애정을 드러낸다. 글 속에는 ‘즐겨 반겨주는 호수공원에서 고향의 품을 느낀다’는 문장이 나온다. 작가의 고향 강릉의 경포호를 떠올리게 하기 때문이란다. 조 작가는 “문인들이 마음을 모아 고양의 호수공원과 강릉 경포호가 자매결연을 하는 행사를 하면 참 멋질 것 같다”는 꿈을 이야기했다. 조 작가의 마음 속에서는 이미 두 도시, 그리고 두 호수가 하나가 되어 아름답게 물결치고 있는 듯했다.