김민애 칼럼 [어느 책모임 중독자의 고백]

게르하르트 하웁트만의 『직조공』

독일 문학가라고는 괴테와 헤르만 헤세 정도만 아는 터라 사실 게르하르트 하웁트만은 낯선 작가였다. ‘독일문학완독클럽’에서 그의 작품을 리스트에 올렸을 때 처음 든 생각은 ‘정말 유명한 작가인가’ 하는 의구심이었다. 그런데 1912년 노벨문학상 작가라니. 노벨상의 권위가 작품성을 완벽하게 담보하는 것은 아니지만, 어쨌든 전 세계 문학인들에게 칭송받는 작가였다는 뜻 아니겠는가. 새삼 내 문학의 편식을 깨닫는 순간이었다.

하웁트만의 작품은 희곡으로서의 작품성뿐만 아니라 상연극으로서도 관객들에게 큰 사랑을 받았다고 한다. 그의 대표작이자 전 세계 독자와 관객에게 칭송받는 작품이 바로 『직조공』으로, 1884년 슐레지엔 직조공들의 폭동을 극화한 것이다. 산업혁명으로 직물 공업에 기계가 도입되자 중개인들은 수공업 제품보다 가격이 저렴한 기계 직물을 사들여 팔았다. 가내수공업으로 일하던 직조공들은 실업과 빈곤에 시달리다가 자신들의 처절한 현실을 알리기 위해 자본가를 대상으로 폭행을 일으킨다.

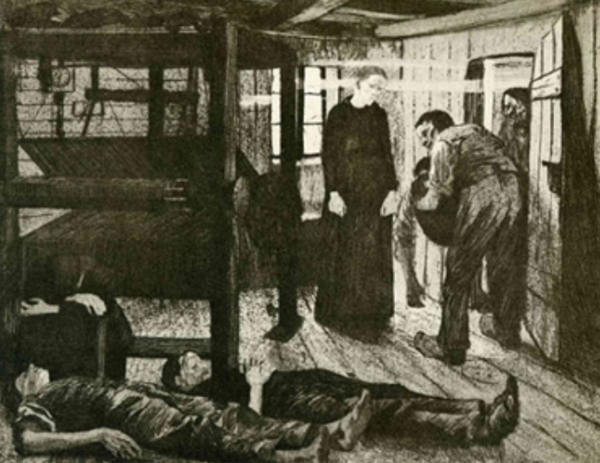

이것은 생존권을 사수하기 위한 필수불가결한 선택이었다. 이 사건이 독일 사회에 얼마나 큰 파장을 일으켰는지 케테 콜비츠도 1897년 판화로 직조공들의 봉기를 연작으로 제작한다. 『직조공』이 1892년에 발표되었으니, 아마도 케테 콜비츠도 이 희곡을 읽었거나 공연을 보고 산업화와 자본주의의 문제점을 새롭게 되짚어 보고 싶어 했던 게 아닐까 감히 추측해 본다.

재작년 ‘프랑스문학완독클럽’에서 에밀 졸라의 『제르미날』을 읽어서였을까. 가난의 고통을 이기지 못하고 봉기를 일으키는 직조공의 모습이 전혀 낯설지 않았다. 배경만 다를 뿐 산업화에 따른 자본가의 착취에 시달리는 모습은 눈 뜨고 보지 못할 지경이다.

때리는 시어미보다 말리는 시누이가 더 얄밉다고, 같은 직조공 처지에서 공장 감독으로 승진한 파이퍼의 착취는 직조공들에게 더 큰 분노의 대상이다. 어째서 같은 처지였던 노동자의 아픔을 이해하지 못한단 말인가. 그것은 그가 자본가와 결탁하여, 스스로 준 자본가라고 인식했기 때문이리라. 아니면 적어도 그 계단으로 올라갈 수 있으리라는 헛된 희망을 품고 있거나. 전보다 깔끔해졌지만 영락없는 직공 모습을 한 그의 외양 묘사에서, 그가 노동자의 또 다른 형태임을 하웁트만은 분명히 설명하고 있다.

봉기 직전까지 이루어지는 가난의 풍경은 처참할 지경이다. 그 대표적인 장면이 바우메르트 노인이 개고기를 잡아먹고 토해 버리는 부분이다. 고기가 없어 길에 돌아다니는 개를 잡는 것도 끔찍하고, 너무 굶어서 그마저도 소화시키지 못하는 허약한 몸 상태는 더욱 끔찍하다. ‘서서히 고통을 주는 고문실’이라는 직조공의 비탄 어린 목소리는 결코 과장이 아니다. 그 와중에 식구들은 줄줄이 딸려 있고, 그들 모두 직조공의 삶을 살아갈 수밖에 없는 것도 광부들의 삶을 그린 『제르미날』과 똑같다.

이 작품은 군대가 투입되어 직조공들을 마을 밖으로 몰아내는 것으로 마무리된다. 유언처럼 ‘내일보다는 오늘이 더 좋다’고 말하는 힐제 노인의 말이 의미심장한 이유는 이러한 극의 마무리가 암시하는 바가 그리 밝지 않기 때문이다. 발포나 총검을 휘두르는 데 주저하지 않은 군대 때문에 직조공 11명이 죽었고, 24명이 중상을 입었다. 경상자도 수백 명이나 되었다. 그리고 그 후엔? 입이 줄었기에 직조공의 임금이 좀 더 올랐을까? 천만에. 임금은 여전히 쥐꼬리였고 가뭄과 인플레이션으로 빵값은 너무 비쌌다. 그나마 이 사건이 독일 전역에 알려져서 구호품이 전달되어 굶은 건 면했단다. 그저 그렇게 변함없이 허덕이며 직조공들은 견뎌 냈다.

지금이라도 별반 다르겠는가. 여전히 배부른 자는 계속 배부르고, 가난한 자는 하루 밥값을 걱정하며 편의점 도시락으로 끼니를 때운다. 그마저도 값이 제법 올라 삼각김밥으로 허기를 채우는 이들도 많단다. 새 정부가 들어서고 더 나은 세상을 꿈꾸는 순진한 사람들이 많을 텐데, 자유시장경제 체제에서는 꿈도 꾸지 마시라. ‘아무도 우리에게 자선을 베풀지 않는다. 신도 인간도.’ 그러니 ‘우리 스스로 권리를 찾아야 한다.’ 정치에 대한 관심과 투표로.

6월 1일 지방 선거가 어떻게 망할지 나는 새삼 또 두렵다.