오충현 동국대학교 바이오환경과학과 교수

[고양신문] 단오와 망종이 지나고 본격적인 여름이 오고 있다. 그러나 여름이 왔음에도 불구하고 곳곳에 말라 죽어가고 있는 나무들이 보인다. 작년 가을부터 지속되고 있는 가뭄의 영향이다. 느티나무와 같이 키가 큰 나무뿐만이 아니라 진달래와 같은 키가 작은 나무들까지 종류를 가리지 않고 가뭄 피해를 입고 있다. 금년들어 유난히 피해가 큰 산불 역시 가뭄과 밀접한 관련이 있다.

지난 겨울에는 거의 눈이 내리지 않았다. 가을부터 지속된 가뭄이 겨울을 거쳐 봄까지 계속 이어졌다. 하지만 국민들은 가뭄을 잘 느끼지 못한다. 국민 92% 이상이 도시에 살고 있고, 수도꼭지에서는 시원한 물이 여전히 잘 나오다 보니 가뭄을 잘 느끼지 못하고 있는 것이다.

하지만 나무들은 가뭄을 견디지 못하고 말라 죽어가고 있다. 금년 들어 필자에게 죽은 나무 사진을 보내면서 그 원인을 묻는 사람들이 많아졌다. 안타깝게도 대부분이 가뭄 때문이다. 가뭄 때문이라고 답을 보내면 대부분 깜짝 놀란다. 가뭄을 크게 체감하지 못하고 있기 때문이다.

기후변화로 인한 가뭄의 문제는 사실 갑작스럽게 발생한 문제가 아니다. 2021년 국립 기상과학원에서 발표한 ‘우리나라 109년(1912~2020년)의 기후변화 분석 보고서’에 따르면 지난 109년간 가장 더운 10년 중 6회가 최근 10년에 발생하여 기후변화에 의한 온도 상승 추세가 뚜렷해지고 있는 것으로 나타났다. 지난 109년간 연평균기온은 매 10년당 0.20℃ 상승하여 전체적으로 약 2℃ 상승한 것으로 나타났다. 특히 최근 30년간 연평균기온은 과거 30년에 비해 1.6℃ 상승해서 최근 기후변화 현상이 더 심각해지고 있음을 알 수 있다.

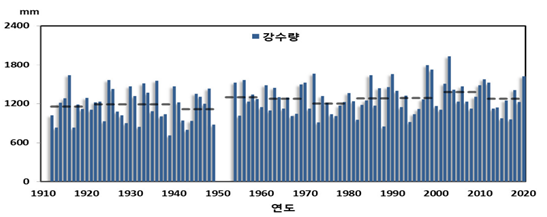

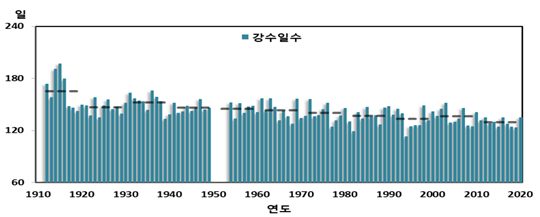

지난 109년간 우리나라의 강수량은 매 10년당 17.71mm 증가하는 추세를 보였다. 또한 최근 30년간 135.4mm 증가하였다. 그러나 강수일수는 지난 109년간 매 10년당 2.73일 감소하였고, 최근 30년간 21.2일 감소하였다. 강수량과 강수일수 역시 최근 들어 심하게 변하고 있다. 전체 강수량은 증가하였지만 강수일이 크게 감소하여 계절 가뭄을 겪는 원인이 되고 있다. 또한 강수량은 증가하였으나 강수일이 감소하였다는 것은 강수강도가 강해졌음을 의미한다. 따라서 집중호우에 의한 홍수의 위험은 과거보다 더 높아졌음을 알 수 있다.

지난 109년간 여름은 길어지고 겨울은 짧아졌다. 봄과 여름 시작일은 각각 17일, 11일 빨라졌다. 가을과 겨울 시작일은 각각 9일, 5일 늦어졌다. 여름은 20일 길어지고 겨울은 22일 짧아졌다. 최근 30년 동안 여름은 118일로 약 4개월간 지속되는 가장 긴 계절이 되었다. 가을은 69일로 가장 짧은 계절이 되었다. 과거에는 겨울이 가장 긴 계절이었다.

식물의 생장이 시작되는 봄 기온이 크게 상승하면서 작물재배, 봄꽃 개화시기 등이 당겨지고 있다. 이는 농업 등 각종 산업, 일상생활 등에 많은 영향을 주고 있다. 2021년 서울에서는 왕벚나무 꽃이 3월 24일 개화하였다. 이것은 99년 만에 가장 일찍 개화(평균개화일 4월 10일)한 것이다. 이와 같이 계절 변화가 매우 빠르게 진행되면서 식물들이 기후변화에 적응하지 못해 생육에 큰 영향을 받고 있다.

가뭄 피해를 받고 있는 나무들이 대표적이다. 나무들은 겨울에는 대부분 활동을 멈추지만 온도가 상승하는 봄이 되면 활발하게 생육활동을 한다. 겨울에 내린 눈은 생육활동에 필요한 수분을 공급한다. 하지만 가뭄으로 인해 필요한 수분을 공급받지 못하게 되면 나무들은 성장을 멈추거나 죽게 된다. 나무들이 꽃을 피우지 못하면 곤충과 새들도 살아갈 수가 없다. 생태계 전반이 가뭄의 영향을 받게 되는 것이다.

그동안 우리는 기후변화를 나와 큰 상관이 없는 먼 나라 이야기라고 생각했다. 하지만 이제 기후변화 피해가 정말 가까이 왔다. 주변에 있는 나무들이 시들어 죽어가고, 꿀벌들이 사라지고 있다.

지금 가뭄으로 시들어 가고 있는 나무들은 사람들에게 열심히 경고를 보내고 있다. 나무 다음에는 사람들이 위험하다고, 미리미리 기후변화에 대한 준비와 대응을 해두어야 한다고...