[박미숙의 그림책으로 본 세상]

[고양신문] 위로가 되는 책이 있을까? 책은 아주 오랜 역사 동안 인간과 함께 존재해왔다. 지식과 정보의 보고로 기록의 수단으로 존재해온 까닭도 있지만, 많은 경우 삶의 위안이 되고 아픔을 치유하는 역할을 해왔다.

그런데, 어떤 위로도 되지 않았다. 사실 책뿐 아니라 어떤 것도 위로되지 않았다. 그냥 멍하니 하루하루를 살아냈다. 눈을 뜨고 뭔가를 먹는 일, 사람들을 만나 이야기를 나누는 일. 뒤돌아보면 기억나지 않는 공기들이 며칠 내 주변을 머물렀다. 아마 대부분 사람들이 그러했으리라.

‘10.29 참사’라 불리는 그 일이 있은 직후, 세상에 이렇게 많은 사람들에게 안부를 물은 일이 있나 싶었다. ‘안녕하냐?’ ‘괜찮냐?’ 물었다. 서로의 생사를 확인하고, 마음을 확인했다. 하지만, 내 주변에 희생자가 없다는 게 다행이라는 생각이 들지 않았다. 그냥 아프고 아프고 아팠다. 서로를 향한 날 선 목소리들 때문에 속이 더 까끌거렸다. 누군가에게 책임을 지우려는 태도도 못마땅했다. 섣불리 원인을 찾아 빠르게 해결하고 넘어가려는 모습이 역겨웠다. 뭐든 다 마음에 안 드는 나를 발견했다. 누구를 향해야 할지 모를 분노였다. 설명할 수 없는.

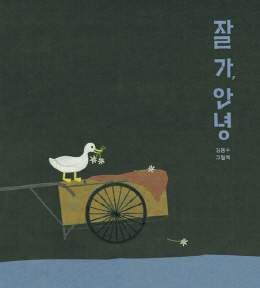

『잘 가, 안녕』(김동수 지음, 보림) 그림책을 넘기자마자 트럭에 깔려있는 강아지가 보인다. ‘퍽. 강아지가 트럭에 치여 죽었습니다.’ 이렇게 시작하는 책. 강아지를 발견한 할머니는 강아지를 리어카에 싣고 집으로 간다. 이미 할머니 방에는 차에 치어 죽은 동물들이 누워있다. 할머니는 오래된 반짇고리를 꺼내 흩어진 동물 조각들을 꿰매고 붕대를 감아준다. 그리고 이불에 누인다. 새벽이 되자 할머니는 동물들을 리어카에 싣고 강으로 간다. 그리고 조각배에 동물들을 띄운다. 꽃도 몇 송이 놓아둔다.

시작은 ‘추도’(追悼) 여야 했다. 슬퍼할 도(悼)를 먼저 썼어야 했다. 죽은 동물들을 가여워하는 마음이 그들을 다시 잇는 행동으로 나타나고, 떠나보내면서 꽃을 올리는 마음이 되어야 했다. 그리되지 못한 시간은 여전히 슬픔 없는 위로만 요구할 뿐이다.

종교별 장례 문화는 다 다르지만, 공통점은 ‘슬퍼할 시간’을 지나는 것이다. 조용한 시간을 보내고 죽은 자를 떠나보내는 것이다. 어찌 보면, ‘죽은 사람’을 위한 시간이기도 하지만, 살아있는 사람들을 위한 시간이기도 한 것.

그런데, 한 곳에서 이렇게 많은 사람들이 짧은 시간에 죽어간 참사를 두고 우리는 너무 서둘러 많은 말을 한 것은 아닐까?

1989년 영국에서 일어난 ‘힐스버러 참사’는 사고 후 8개월이 지난 뒤 ‘음주한 리버풀 팬들의 횡포가 가장 큰 원인인 단순 사고’라는 결론을 낸다. 언론들이 보탠다. 심지어 드라마에도 리버풀 팬을 비난하는 대사가 나온다. 하지만, 헌신적으로 싸운 유가족들과 연대하는 시민들이 끊임없이 희생자의 명예회복에 나섰고, 20년이 지난 2010년 영국 정부는 이 참사의 과실이 모두 경찰과 정부에 있음을 인정한다.

할머니는 찢어진 동물들을 꿰매 이불에 눕힌 뒤 그 옆에 자리를 편다. ‘다들 잘 자네.’ 동물들을 보며 누운 할머니는 그때야 ‘후유’ 하고 짧은 숨을 쉰다. 새벽이 올 때까지 그렇게 함께 마주한다.

지금은 찢어진 몸과 마음을 이을 때다. 함께 누워 마주 볼 때다. 그렇게 하루를 보내고 꽃을 띄울 때다. ‘후유’ 한숨 한 번 쉬면 어떨까 한다. 생각보다 길게 가야 할지 모르는 길에 함께 나서려면.