[어느 책모임 중독자의 고백]

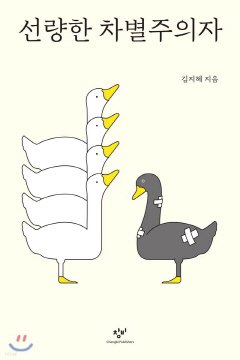

『선량한 차별주의자』 (김지혜, 창비)

2022년 연말, 각종 온라인 커뮤니티에 미담이 올라왔다. 카페 아르바이트 직원이 올린 글이었다. 장애가 있는 아들과 어머니가 카페를 방문했고, 어머니는 아들에게 키오스크로 직접 주문하는 방법을 알려 주고자 했다. 비장애인도 버벅거리기 쉬운 키오스크니 장애인은 오죽할까. 처음에는 손님이 많지 않아 실패를 거듭해도 문제가 없었다. 그런데 갑자기 인근 직장인 손님이 몰려들었다.

당황한 어머니가 아들에게 ‘그만하자’고 말하자 아들은 실망하는 눈치였다. 어쩌면 끝까지 해 보고 싶어 고집을 피웠을지도 모르겠다. 이때 선의를 베푼 사람이 나타났다. 바로 뒷줄에 서 있는 손님이 ‘괜찮다’면서 아들을 도와주어, 아들은 키오스크 주문을 성공할 수 있었다. 이렇게 되자, 그 뒤로 줄을 서 있던 사람들이 너도나도 선의를 베풀기 시작했다. 이들은 아들이 장애가 있음을 눈치챘고, 그럼에도 ‘기계를 잘 다룬다’면서 본인들 메뉴도 주문해 달라고 부탁한 것이다. 장애인에 대한 칭찬과 독려였고, 어머니에 대한 위로와 연대였을 것이다. 사람들의 배려에 어머니는 눈물을 흘렸고, 모든 상황을 지켜본 카페 직원들도 눈물을 흘렸다는 이야기.

이 내용을 보고 지인이 한 SNS에 불편한 의견을 남겼다. 장애인과 장애인 자녀를 둔 부모를 위해 베푼 선의가 정말 그들을 위한 행동이었는지 의문을 제기한 것이다. 그들을 당연히 도움 받아야 할 존재로 인식하고 베푼 선의이기에, 사실은 자기만족이 아니었을까 하는 의견이었다. 장애인이 자립할 수 있도록 한 배려가 어쩌면 그들을 철저하게 장애인 가족으로 구별 짓는 행동이 아니었을까 하는 예민한 의견. 만약 나라면 어떻게 했을까?

“괜찮습니다. 기다릴 테니 천천히 하세요.” 이 정도면 딱 좋지 않았을까.

장애인이 아닌 내가 키오스크에서 뒷줄을 생각하지 않고 버벅거리다가 한참을 걸려 주문에 성공했다면? 그때도 사람들이 ‘어머, 성공하셨네요! 익숙해지실 때까지 제 것까지 주문해 주실래요?’ 하며 신용카드를 내밀었다면? 나의 노력을 인정하고 배려해 주어 감동의 눈물을 흘릴까? 장애인이라면 비장애인의 배려를 무조건 받아들이고 감사해야 할까? 장애인, 비장애인의 구별 짓기를 신경 쓰며 살고 싶지 않았는데, 누군가의 선의 때문에 그걸 인식하게 된다면?

‘기다려 주고 배려해 주신 건 감사하지만, 여러분들 것까지 주문해달라고 하는 건 너무한 것 아닌가요?’ 하고 어머니가 불쾌함을 표현했다면 선의를 베푼 시민들의 반응은 어떠했을까? 미담으로 확산되길 기대하며 선의를 베풀었던 이들은 장애인 가족의 자격지심이라고 치부해 버릴지도 모르겠다. 그리고 다시는 장애인에게 선의를 베풀지 않겠다고 결심할지도.

가끔 웃자고 한 말에 죽자고 덤비는 경우가 있다. 선량한 마음만으로 공정하고 평등한 사회가 이루어지지 않기 때문이다. 장애인이 키오스크를 익히도록 도와준 선의를 베푼 이들이 나쁘다는 것이 아니다. 그들의 의도는 분명 선했다. 하지만 우리 일상에서는 이러한 선의 때문에 차별과 혐오의 순간이 미묘하게 묻히는 경우가 많다. 모든 사람은 각자 취한 조건이 다르기 때문에 내 위치에서 뭔가를 판단한다면 편향될 수밖에 없다. 장애를 경험해 보지 않은 사람이 장애인은 응당 이럴 것이다, 또는 이래야 한다고 생각하기 쉬운 것처럼 말이다. 평범한 사람이라면 누구나 할 수 있는 생각이기에 무조건 나쁘다고 하기는 어렵다. 하지만 우리가 예민해진다면, 익숙한 것에서 불편한 쪽으로 행동한다면, 좀 더 평등한 세상이 되지 않을까. 『선량한 차별주의』의 작가 김지혜 교수가 전하는 메시지이다.

보다 평등한 세상은 장애인과 비장애인을 독립된 인격체로 그대로 인식하고 어울려 사는 것이지, 장애인과 소수자가 잘 관리되고 있다는 믿음 하에 우리 눈에 보이지 않는 것이 아니다. 내가 선량한 차별주의자라고 인정하는 것이, 바로 진짜 선의의 시작이지 않을까.