[한동욱의 시민생태이야기 에코톡]

겨울, 동물들에게 더욱 혹독한 계절

칡부엉이 둥지 보호하고 새 먹이 주고

시민과학자들의 다양한 돌봄과 실천

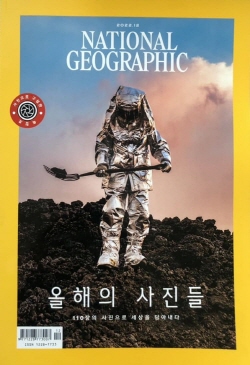

지난 연말 쾌보가 날아들었다. 내셔널지오그래픽 한국판에 투고했던 장항습지 기사가 워싱턴 본사에서 승인이 나서 12월호에 실리게 된 것이다. 원고 심사 기간이 6개월이 넘게 걸려서 걱정했었는데 다행이었다.

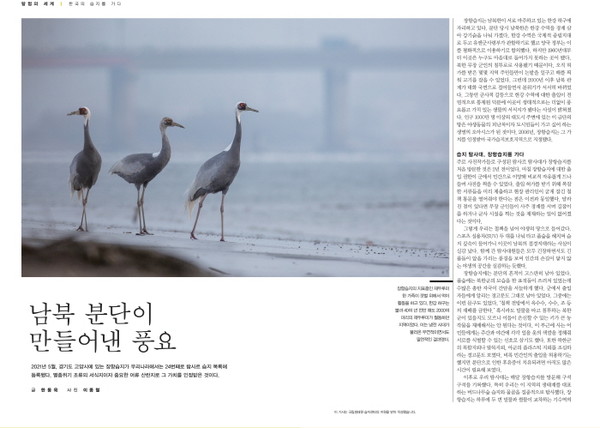

책을 받고 나서 첫 장을 넘기는 순간 허걱! ‘장항습지 남북 분단이 가져다 준 풍요’라는 제목이 첫 번째 기사였다. 가문의 영광이 아닐 수 없다. 과학논문으로 치자면 네이쳐지나 사이언스지급 아니겠느냐고 지인들에게 너스레를 떨기도 했다. 사실은 글과 함께 실린 이종렬 사진가의 사진이 큰 역할을 했으며 장항습지를 지속적으로 기록해 온 시민과학의 힘이다. 국립생태원 습지센터의 지원도 든든한 배경이 되었다. 이 자리를 빌려 관계자들에게 깊이 감사를 드린다.

내셔널지오그래픽 기사의 핵심 단어는 장항습지는 ‘접경습지’이며 ‘도시습지’라는 것이다. 특히 대한민국의 집약적 도시 개발 과정에서 살아남은 대도시권역의 접경습지라는 수식어 말고 달리 장항습지를 더 잘 설명할 방법은 없다. 서울과 고양, 김포를 합쳐 족히 1100만명이 사는 곳에 야생의 공간이 있는 것이다. 그것도 1000종 가까운 고등 동식물이 살아가는 생물다양성 중점지역(hotspot)이다. 이들과 함께 살기 위해서 우리 도시민들은 무엇을 해야 할 것인가.

도시의 생물들과 함께 사는 법

이번 겨울은 유독 혹독한 추위가 찾아와 연일 최저온도 기록을 갱신하고 있다. 추우면 집안으로 피신할 수 있는 사람들과 달리 야생의 삶이란 녹록지가 않을 것이다. 그래서 올겨울 시민들과 함께 실천한 몇몇 공생인간의 활동을 기록해 두고자 한다.

첫 번째로 정발산에 개선충증을 앓는 너구리를 위한 선행이다. 지난 여름 정발산에 너구리부부가 번식에 성공하여 3마리의 새끼를 키운 것을 시민모니터링에서 발견했다. 그런데 새끼 한 마리가 개선충에 감염되었고 이를 본 시민들이 제보를 해주었다. 때마침 고양이쉼터에 사료를 먹으러 아픈 너구리가 나타난다고 공원관리과장께서 정보를 공유해 주었다. 급히 일산동구청 관계자께 연락해 치료제를 구해서 먹이에 섞어 주었다. 경기북부 야생동물구조센터와 야생동물수의사, 전문가들도 조언을 해주셨다. 아픈 새끼 너구리 한 마리를 구하기 위해 많은 사람들이 마음을 썼고, 시민들이 행동해서 우선 급한 불은 끈 것 같다. 작은 실천 하나가 야생의 생명을 살릴 수 있다.

![정발산의 너구리 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96661_1724.png)

공존을 위한 적절한 거리두기

두 번째는 천연기념물 칡부엉이 잠자리 지키기 활동이다. 한류천에 칡부엉이 15마리가 찾아왔다. 소문은 삽시간에 퍼졌고 대포 사진기를 든 사람들이 너무 근접하는 바람에 칡부엉이가 위협을 받고 있다는 사진 제보가 들어 왔다. 현장을 찾아보니 칡부엉이들이 하천 안쪽에 있는 산책로 나무 위에서 위태롭게 쉬고 있었다. 습성상 나뭇가지와 기둥 사이에 몸을 숨기고 있으니 가지에 가려 사진가들이 가까이 가서 찍을 욕심을 낸 것이다. 많은 사람이 모이니 휴식에 방해를 주는 것은 당연한 일이다.

![한류천 수변공원을 찾아온 칡부엉이 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96668_1727.jpg)

우선 일정한 거리를 두게 하고 플래시나 소음을 막아야 했다. 고양시청 문화예술과에 관련 사항과 근거 법령을 찾아 전달하고, 접근 금지 조치를 요청했다. 고양시는 문화재청 천연기념물 담당자와 상의해서 관련 기관과 함께 현장에 현수막을 걸었다. 다행히 칡부엉이 서식지에는 몇 개의 현수막이 걸리고 사람들 등쌀에 밀려 흩어졌던 새들이 다시 모여들었다. 사람들의 접근을 막는 유도선을 설치하기가 난감한 지역이어서 다소 불안하긴 하지만, 민간의 협력으로 일단 급한 불은 끈 것 같다.

겨울 새들에게는 에너지를 비축할 수 있는 휴식지와 잠자리가 매우 중요하다. 날로 대중화되어 가는 탐조문화를 생태적으로 건전하게 바꾸기 위해서는 새들의 처지에서 생각해 보는 것이 중요하다. ‘생물과 공존을 위해’ 새를 보호하자는 고양시의 문구가 유독 눈에 띄는 이유다.

![고양시에서 게시한 현수막 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96667_1726.jpg)

행동하고 실천하는 공생인간 필요

세 번째 이야기는 먹이나눔이다. 장항습지에서 좀 더 아래쪽으로 한강하구를 따라 내려가면 출판단지 앞에 산남습지가 있다. 그 배후에는 갈대샛강과 유수지가 있는데, 특히 유수지는 재활용수 덕에 얼지 않는 부동천이다. 그래서 이곳에서 겨울철에는 8000마리 이상의 기러기들이 잠을 자며 노랑부리저어새, 대백로, 쇠오리, 청둥오리들이 함께 습지를 이용하고 있다.

그러나 이곳에는 열매나 씨앗을 먹는 숲새들도 많다. 갈대밭에서 먹이를 먹는 작은 새들도 많다. 이들에게 먹이를 나누기 위해 먹이통을 달고 씨앗과 열매를 넣어주고, 먹잇감을 달아주는 사람들이 있었다. 갈대샛강시민생태조사단이다. 새들이 좋아하는 먹이를 조금씩 마련하여 밀가루반죽으로 솔방울에 꼼꼼하게 붙여서 나무에 걸었다. 이 엄동설한에 작은 생명들을 위해 내어주는 먹이는 새들에겐 생명의 양식이고, 사람들에겐 마음의 양식이 되지 않았을까.

![파주출판도시 유수지를 찾아온 겨울철새들 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96665_1726.jpg)

도시는 인간만이 살아가는 곳이 아니다. 알게 모르게 우리들 가까이에는 그들이 바짝 다가와 있다. 어쩌면 매일 밤, 매일 새벽녘에 우리 창밖을 어슬렁거리거나 마당을 활보하고 있을 것이다. 이들을 위한 작은 배려는 도시민들에겐 선행이 될 수 있고, 야생동물에겐 생명줄이 될 수 있다. 자연과 공생하는 인간형을 호모 심비우스(Homo symbius)라고 한다. 인간을 뜻하는 호모와 공생을 뜻하는 심비오시스(symbiosys)의 합성어다. 그러나 진정한 공생형 인간은 야생에 대한 측은지심만으로는 부족하다. 야생의 생명을 가엾게 여기기만 할 것이 아니라 이들을 위해 직접 나눔을 실천하는 행동하는 공생인간이 필요한 시대이다.

![시민들이 준비한 먹이나눔 재료 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96663_1725.jpg)

![먹이를 나누고 있는 시민들 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96664_1725.jpg)

![탐조사진가들의 과도한 접근은 새들의 보금자리를 위협하기도 한다. [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96669_1727.jpg)

![파주출판도시 갈대샛강과 유수지 [사진제공=에코코리아]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202301/71524_96662_1725.jpg)