[박미숙의 그림책으로 본 세상]

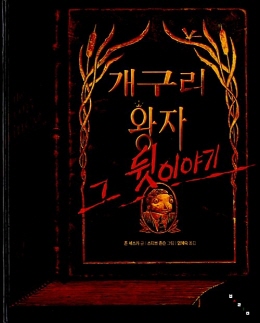

『개구리왕자 그 뒷이야기』 (보림)

[고양신문] “그래서 왕자와 공주는 행복하게 살았습니다. “

옛날이야기는 주로 이렇게 끝난다. 고생고생해서 어렵게 만난 사이니까, 힘겨운 내 인생을 구원해 준 배우자니까 아마도 행복하게 잘 살아가리라.

그런데, 그렇게 만난 수많은 공주들과 왕자들은 정말 행복하게 살까?

“그렇게 혀 내미는 거, 그만두지 못해요?”

“당신은 이제 연못에도 가지 않잖아!”

『개구리왕자 그 뒷이야기』 (글 존 세스카, 그림 스티브 존슨. 엄혜숙 옮김. 보림)에 나오는 왕자와 공주는 그리 행복해 뵈지 않는다. 공주는 잔소리만 늘어가고, 왕자도 공주에게 지치기 시작한 것. “차라리 당신이 개구리로 그대로 있는 편이, 우리한테 더 좋았을 거야.” 공주의 절규에 왕자도 그때를 그리워하며 자기를 다시 개구리로 만들어줄 마녀들을 찾아 나선다. 이곳저곳을 헤매며 여러 마녀를 만나지만, 모두 자신을 개구리로 만들어주진 못한다. 결국, 그래도 자신을 믿어줬던 공주를 그리워하며 집으로 돌아온 왕자. 그리고 그 집에는 자기를 걱정하며 기다린 공주가 있었다. 둘은 서로의 얼굴을 사랑스럽게 들여다본다.

뒷이야기가 다시 궁금해진다. 그 이후 그들은 행복해졌을까?

우리는 자주 관계가 무너지는 원인을 상대에게 찾는다. ‘처음엔 이런 줄 알았는데 아니었다.’ ‘네가 나한테 그럴 줄 몰랐다.’ ‘너는 이래서 안 되는 거다.’ 하지만, 가만히 들여다보면, 그건 모두 ‘나’를 중심으로 생각한 결과다. 원래 개구리였던 사람이 ‘왕자’로 변한다고 ‘개구리성’이 사라지는 건 아닌데 말이다.

관계(關係). 한자말을 풀면 재미있는 부분이 보인다. ‘관’ 자에는 부수가 ‘門’(문 문) 자인데 얼핏 보면 ‘마음의 문을 열고 상대를 맞이하는 의미를 담았나?’ 생각하기 쉽지만, 사실은 ‘문에 빗장을 걸다’는 의미가 담겨있다. ‘계’ 자는 ‘人’(사람 인) 변에 ‘系’(이을 계, 묶을 계)가 결합된 말로 ‘사람 사이를 단단히 묶는다’는 의미가 담겨있다. 이렇게 되면 ‘관계’라는 말은 ‘단단히 묶고 걸어 잠근다.’ 속뜻이 있는 셈이다. 그래서일까? 우리는 상대와 관계를 맺는다는 것을 ‘단단한 결속’으로 이해한다. 그 말은 곧 ‘나와 비슷해진다’ 혹은 ‘내 의견에 동의한다’는 것으로 나아가고 ‘당연히 내 편’이라 생각하기도 한다.

‘끈적거리는 개구리에게 입을 맞추다니, 내가 정말 미쳤지! 차라리 당신이 개구리로 그대로 있는 편이, 우리한테 더 좋았을 거야!’

화가 난 공주는 이렇게 소리친다. ‘우리한테 더 좋았을 거’라는 단정. ‘빗장이 걸리고 묶인 관계’의 책임은 왕자가 되었는데도 개구리성을 버리지 못하고 있는 상대에게만 있는 게 아니다. 입을 맞추어 개구리를 왕자로 변하게 한(공주가 원해서 입을 맞춘 건 아니지만) 건 공주였으니 말이다. 어쨌거나 이 말을 자기 식대로 해석한 왕자는 다시 개구리가 되기 위한 여정을 떠났지만, 실패하고 공주 곁으로 돌아온다.

이 그림책의 결말은 어떻게 되었을까? 왕자는 그렇게 다시 만난 공주를 찬찬히 바라본다. 자기를 걱정했던 공주가 사랑스러워 보인 왕자는 공주에게 입맞춤을 한다. 그리고, 그 순간. 둘은 모두 개구리로 변한다. 왕자의 소원이 이루어진 셈이다.

그리고 책은 이렇게 끝난다.

‘그래서 둘이는 영원히 행복하게 팔짝팔짝 뛰어다녔답니다.’

과연, 그럴까? 뭐 가능할지도 모르겠다. 개구리가 된 공주를 있는 그대로 이해만 해준다면 말이다.