<'빠리의 택시운전사' 홍세화 선생 영면>

대화동 살며 지역 활동에도 적극

늘 어렵고 외로운 이웃 편에서 활동

당구장, 카페 동네 곳곳서 어울려 지내

고양신문, 지역언론에도 따뜻한 지지

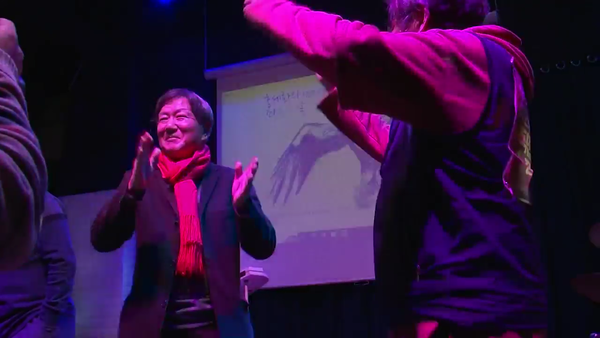

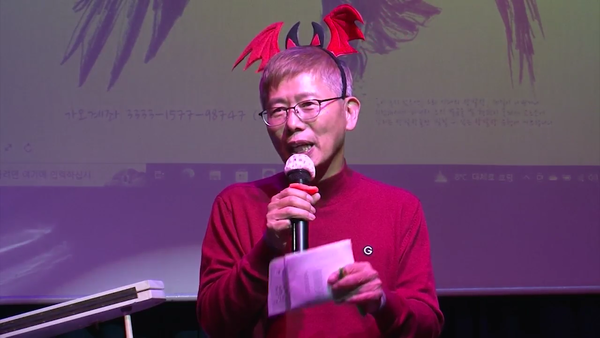

[고양신문] "제가 6일 전에 75년 생일을 지냈습니다. 세계인권선언일(12월 10일)이 제 생일인데 세월이 정말 많이 흘러갔습니다. 이렇게 동네에서 의미있는 송년회를 마련해주신 동네 친구, 후배분들에게 감사드립니다. 제가 6살 때 불렀던 노래를 우선 한 곡 하겠습니다."

2022년 12월 16일 라페스타에서는 특이한 행사가 열렸다. 홍세화의 '좌우의 날개로 나는 송년회'. '운동이 어려울 때, 정치가 어려울 때 노는 것으로 돌파하자'는 제안은 홍세화 작가와 친분이 두터운 최경순 향토사학자가 했다. 홍 작가와 함께 신명나게 놀고, 장발장은행을 위한 모금도 하자는 제안이었다. 우선 10여명이 화답했다. ‘나도 끼워달라’는 이들이 늘어났고, 장소 대여, 공연, 모금, 진행 등으로 역할도 나누었다.

행사의 여는 인사 순서에서 홍세화 작가는 ‘동네사람’들에 대한 고마움을 전하며 본인이 6살 때 불렀다는 노래를 장난스럽게 불러주었다. 분위기를 열어주니 이어서 참석한 이들이 앞다퉈 나서 노래와 춤으로 2시간을 잔치로 만들었다. 행사 말미에 다시 무대에 오른 홍세화 작가는 ‘알뜰한 당신’, ‘인생은 나에게 술한잔 사주지 않았다’는 노래를 춤과 함께 선보였고 마지막에는 다같이 춤을 추며 송년회를 마쳤다. 이날 행사에서 100만원 정도를 모금해 모두 장발장 은행에 기부할 수 있었다.

1947년생으로 서울 종로구 이화동에서 태어난 그는 서울대를 졸업하고 무역회사에 취업해 파리지사에서 근무했다. 1979년 남민전(남조선민족해방전선) 사건이 터지고, 그와 관련한 명단이 공개되면서 프랑스에 망명을 하게 됐다. 이후 20년간 그는 ‘파리의 택시운전사’로 기나긴 망명생활을 했다.

![2014년 행신동에서 열린 당구대회에 참석한 홍세화 작가. [사진=행신톡]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202404/79096_112946_5014.jpg)

2002년 1월 그리던 고국으로 돌아와 한겨레 편집위원으로 몸 담고 집필활동과 함께 민주노동당, 진보신당, 노동당 등에서 활발하고 다양한 활동을 했다. 2015년에는 사회은행 장발장을 만들었다.

홍세화 작가는 일산서구 대화동 성저마을에 살면서 고양시민으로도 적극적으로 활동하고, 즐겁게 어울렸다. 2002년 대화동에 국제시민교육사랑방 ‘아시아의 친구들’(Friends of Asia)을 박노자 교수, 차미경 대표 등과 함께 만들었다. 스스로를 이주노동자라고 소개하던 홍 작가가 한국의 ‘홍세화들’을 돕기 위한 단체를 만든 것이다.

![아시아의 친구들 행사에 참석한 홍세화 작가. [사진=아시아의친구들]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202404/79096_112947_512.jpg)

홍 작가는 진보신당, 노동당 지역당원으로 활동도 했지만 시민들과 어울리며 당구를 치고, 술한잔에 노래 한곡을 마다하지 않았다. 2014년에는 행신동 당구장에서 급조된 당구대회에 선수 자격으로 참여하기도 했다. 당시 200점 이상이어야 참가 가 가능했는데 150점이었던 홍 작가를 주최 측이 배려해 준 것이다.

일산서구 대화동의 단골카페 벤야민에는 홍세화 작가를 좋아하는 이들의 발길이 끊이지 않았다. 홍 작가도 지역 단체나 시민들의 글 한줄, 강연, 술자리 초청에 언제나 정성껏 응대해주었다.

“까르푸 문제에 대해 고양시 시민단체들이 어떻게 하기로 했답니까? 다국적 기업으로 식민지 경영 수법을 그대로 적용하고 있어요. 정말 나빠요. 지역의 시민단체들이 보이콧 운동을 펼쳐서 시민의 힘을 보여줘야죠.”

홍세화 작가는 귀국 직후 직면한 한국 까르푸의 불공정한 ‘노조탄압’에 대해 분노하며 글과 목소리로 항의했었다. 지역언론과 고양신문에 대해서도 편집위원, 독자로 함께 하며 따뜻한 조언을 아끼지 않았다.

“인구 6000만의 프랑스에서 부수가 제일 많은 르몽드지가 40만~50만부를 발행합니다. 한국에서는 3개 일간지가 600만부를 쏟아내는데 결국 광고시장 때문에 그렇게 많은 부수를 발행하는 거죠. 신문은 그 사회의 ‘바로미터(기준)’ 역할을 합니다. 신문의 수준이 결국 국민들의 수준을 반영하는 거죠. 지방자치를 뿌리내리고 서울의 영향력을 차단할 수 있을만큼 지역민들의 수준이 높아져야 한다는 얘기입니다. 고양시에서는 고양신문이 고양시민들의 수준을 나타내는 것이고 지역민의 정체성이 돼야 합니다.”

![홍세화 작가의 제안으로 지역에서 만들어진 책모임. [사진=최인엽]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202404/79096_112948_537.jpg)

고양시민들에게 “건강한 지역신문을 키우고 북돋워야 지역이 발전한다는 얘기를 하고 싶다”며 “지역신문은 고양신문, 중앙지는 한겨레를 구독하자”던 홍세화 작가.

2023년 2월 전립선암 진단을 받은 홍 작가를 가까운 거리에서 자주 찾았던 김동욱씨. "제가 탄현에 살고, 선생님이 당시 혼자 계셔서 제가 자주 가서 괴롭혀드렸죠. 작년에 프랑스에 두 번 갔다 오셨는데 두 번째 방문 이후에 갑자기 악화되셨어요. 선생님은 동네에서 놀고 활동하는 걸 더 좋아하시고, 중요하게 생각하셨어요. 지역 사람들과 책모임하자고 하셔서 『자본론』을 읽기 시작했는데 아프셔서 몇번 못했어요.”

그저 동네 친구였다는 김씨는 1년여 동안 매주 찾아가 바둑을 두고, 병원에 동행했고, 마지막 임종을 지켜보았다.

고양시에서 '삐에로의 정원'이라는 카페를 운영하다가 경북 영덕으로 귀촌한 최인엽씨도 홍세화 작가의 소식을 듣고 서둘러 상경했다. 최씨는 지난 18일부터 21일까지 가족들과 함께 빈소를 지키고, 묵묵히 조문객들을 맞았다.

"홍세화 선생님이 원래 동네를 더 좋아하셨고, 동네에도 선생님을 좋아하는 사람들이 많아요. 다들 묵묵히 자기 역할을 하고 나서길 싫어하는데 선생님 성품과 닮았습니다. 조금 더 버티실 줄 알았는데 너무 빨리 가셔서 안타깝습니다."

최인엽씨는 마석 모란공원을 다녀와서 바로 영덕으로 내려갔다.

홍세화 작가는 외롭고 긴 망명 이후 고국으로 돌아와서 사회적 이슈, 정치적 문제에도 적극적으로 나서며 때로는 상처받고, 논란의 중심이 되기도 했다. 그러나 지역에서 고인은 어렵고 외로운 이들과 기꺼이 함께 했고, 많은 이들에게 사랑받았다. 와인 한잔에 샹송이 절로 나오던 고인과의 즐거운 시간을 많은 이들이 기억하며 눈물을 지었고 마음에 영원히 그를 새겼다.

고인은 지난 18일 녹색병원에서 임종을 맞았다.

![홍세화 작가의 빈소는 신촌 세브란스 병원이었고, 마석 모란공원에 안장되었다. [사진=최인엽]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202404/79096_112950_5438.jpg)