<예술 비슷한 거 하는 M세대의 글쓰기>

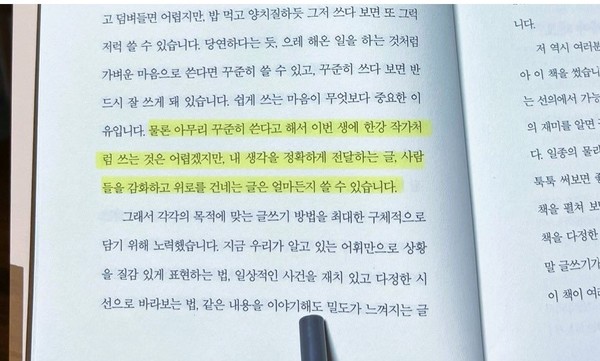

[고양신문] “꾸준히 쓴다고 해서 이번 생에 한강 작가처럼 쓰는 것은 어렵겠지만, 내 생각을 정확하게 전달하는 글은 얼마든지 쓸 수 있습니다.”

제 책 『어느 날, 글쓰기가 쉬워졌다』(한스미디어, 2023) 서문의 일부입니다. 이 문장을 시작으로 책에는 한강 작가에 대한 언급이 정확히 다섯 번 더 나옵니다. 올 초 함께 글쓰기 강의를 진행한 건축가 선생님이 말해주지 않았다면 저는 제 한강 찬양이 그리 유난스러운지도 몰랐을 겁니다. 다들 그런 거 아니었습니까?

저는 20대의 대부분을 러시아 문학을 공부하며 보냈기에 한국 소설을 많이 접하지 못했습니다. 러시아인들은 너무 길고, 또 많이 쓰기 때문입니다. 그러다 2016년, 한국 소설이 무려 맨부커상을 받았다기에 비좁은 원룸에 더는 책을 들이지 않겠다는 결심을 깨고 냉큼 『채식주의자』를 사보았습니다. 그렇게 처음 한강 작가의 책을 읽었을 때 저는 마치 한글의 이데아를 본 듯한 기분이었습니다. 잔인하고 충격적인 이 소설의 조사 하나까지 사랑하게 되었고 지금까지도 저를 이 정도로 열렬하게 흔든 책은 『소년이 온다』밖에 없습니다.

이듬해 겨울엔 일하던 방송을 그만두고 결혼생활도 그만둔 후 32년 생애 처음으로 온전히 혼자가 되어 차가운 골방에 누워 있었습니다. 그때 문득 한강의 글을 읽어야겠다는 생각이 스쳤습니다. 저는 도서관으로 달려가 빌릴 수 있는 한도만큼 그의 책을 빌려 와 허겁지겁 읽기 시작했습니다.

책을 이렇게 폭식해서 읽으면 내용이 한데 엉겨 붙어 정확하지 않은 기억을 남기게 되므로 좋은 독서법이 아닙니다. 그러나 그 시기에 제겐 그게 필요했습니다. 4.5평 육면체 골방에 틀어박혀 좋아하는 작가의 글을 정신없이 읽다 보면 사는 게 조금은 좋아졌기 때문입니다.

그때 읽은 책 중 지금까지 기억에 남는 것은 혈우병에 걸린 남자를 사랑하게 된 여자의 이야기입니다. 정확하진 않지만, 그 소설에 고래의 혈우병에 관한 이야기도 나왔던 것 같습니다. 궁금증을 이기지 못하고 한국해양과학기술원에 전화를 걸어 이렇게 물어봤으니 말입니다.

“혹시 고래한테도 혈우병이 있나요?”

제 질문은 그곳에 일하는 여러 사람을 당황하게 했고, 여러 곳으로 전화가 돌려졌으며, 마지막으로 고래 전문가에게 연결된 후에야 비로소 답을 들을 수 있었습니다.

“보고된 바 없습니다.”

그런데 연구원은 이날 기술원 전체를 귀찮게 한 여자의 정체가 문득 궁금해졌나 봅니다. 어디서 전화를 주셨냐기에 그냥 개인이라고 얼버무렸더니 직종이라도 알려달라며 쉽게 물러서지 않았습니다. 상술했듯, 저는 당시 방송작가도, 가정주부도, 구직을 하는 사람도 아니었습니다. 그저 열흘째 집안에 틀어박혀 한강 책만 읽는 사람이었습니다. 이 상태를 뜻하는 단어가 하나 있기는 했습니다.

“백수입니다.”

연구원은 당황함을 숨기지 못했고 전화는 어색하게 끊겼습니다. 그래서 저는 한강 소설을 생각하면 혈우병 남자와 혈우병에 걸리지 않는 고래와 백수 시절의 무람없는 제가 떠오릅니다.

혈우병에 걸린 남자처럼 한강의 소설은 그저 고요하게 살고 싶을 뿐인 연약한 사람들을 향합니다. 그리고 이들에게 가해지는 폭력을, 그것을 견디지 못하고 죽거나 망가지는 이들의 고통을, 깃털 하나만큼의 무게도 놓치지 않고 낱낱이 보여줍니다.

그래서 읽을 때마다 마음의 생살이 긁히는 것처럼 서럽고 분하고 고통스러운데, 그 고통이 환기시키는 무언가가 있습니다. 높은 것, 고상한 것, 존엄한 것, 인간성. 한강 소설의 위대함은 내 안에도 이런 숭고한 것들이 있음을 확인해준다는 데 있을 겁니다.

그의 소설을 읽고 이제 세상 사람들이 5.18 광주 항쟁과 제주 4.3 항쟁에 관해 이야기하기 시작했습니다. 그게 이번 노벨상 수상이 갖는 가장 큰 의미일 겁니다. 제일 연약하고 고통받는 사람들의 이야기를 전 세계가 말하게 하는 것. 오직 문학만이 할 수 있는 일입니다.