그림책으로 본 세상

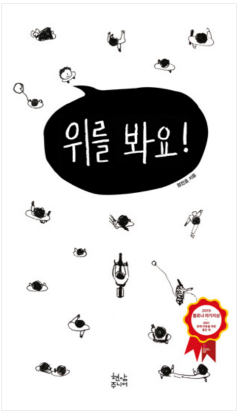

『위를 봐요』(정진호 지음. 현암주니어)

[고양신문] 한나 아렌트는 깜짝 놀랐다. 홀로코스트 대학살을 주관했던 아이히만. 매우 사악하고 악마 같을 거라 생각했지만. 재판대에서 선 아이히만은 떨고 있었다. 오히려 따뜻한 한 가정의 친절한 아빠였고, 평범한 사람이었다. 아이히만은 말한다.

“살면서 단 한 번도 법도 어긴 적이 없어요. 제가 관심 있는 일은 맡은 일을 잘하는 것뿐입니다. 제가 고안한 열차 덕분에 우리 조직은 시간 낭비 없이 일을 처리할 수 있었어요. 나는 시키는 것을 그대로 실천한 하나의 인간이며 관리였을 뿐입니다. 월급을 받으면서도 주어진 일을 열심히 하지 않으면 양심의 가책을 받았겠지만, 저는 근면하고 성실했습니다.”

그가 고안해 낸 열차는 ‘죽음의 열차’라 불리던 가스실이 달린 열차였다. 아이히만은 자신은 직접 한 사람도 죽이지 않았고 시키는대로 직장 생활을 열심히 한 것밖에 없다며 무죄를 주장했다. 진심 같아 보이는 아이히만을 보면서 한나 아렌트는 고민에 빠졌다. ‘과연 그의 죄는 무엇일까?’

혹시 나의 죄는 무엇일까? 나는 어떤 삶을 살았을까? 생각해 본다. 몇 개의 장면과 상황이 떠오른다. 살짝 억울하다. 이건 나만 좋자고 한 건 아니었는데, 이건 그냥 시켜서 할 수 없이 한 건데, 이건 내 욕심만 앞세운 게 아니었는데. 내가 뭘 잘못한 것일까?

‘악의 평범성’

한나 아렌트는 이렇게 불렀다. 모든 사람이 타인의 입장을 생각할 수 있는 능력이 있고 많은 사람들은 그런 ‘선’에 매력을 느끼지만, 어떤 상황이나 현상을 좀 더 깊게 생각하지 못하고 1차원적으로 생각할 때 ‘악’이 나타날 수 있다는 것. 결국 의외로 ‘악’은 평범하게 우리 곁에 있을 수 있다는 것. 생각하고 행동하지 않는 ‘무사유’가 불러온 결과는 의외로 무서울 수 있다는 것이다.

결국 ‘시켜서’ ‘내 상황이 이래서’ ‘어쩔 수 없었다’라는 생각과 말 사이 숨은 수많은 틈을 무엇으로 채워갈 것인가? 내가 가진 ‘악의 평범성’은 무엇이었을까 생각하니 괴롭다. 그러다 문득 책꽂이에 길게 꽂힌 그림책 한 권이 눈에 들어왔다.

『위를 봐요』(정진호 지음. 현암주니어) ‘개미 같아.’ 교통사고로 다리를 잃은 수지는 매일 베란다에 나가 아래로 지나가는 사람들을 본다. 지나가는 사람들 머리를 보며 중얼 거린다. 반복되는 일상. 수지는 생각한다. ‘누구라도 좋으니 위를 봐요!’ 그때, 한 아이가 본다. 그리고 말을 건다. ‘거기서 보면 제대로 안 보일 텐데.’ 그리고 눕는다. 수지가 자기 모습을 잘 볼 수 있도록. 지나가던 사람이 누워있는 아이에게 묻는다. 그리고 옆에 눕는다.

눈을 마주친다는 것. 말을 건네고 물어본다는 것은 결국 생각해 본다는 것. 그리고 해본다는 것. 비가 와 축축해진 땅바닥이지만 잠시라도 누워 온전히 ‘봐’ 준다는 것. 얄팍한 내 조건으로 어디까지 할 수 있을지 모르지만, 최소한 ‘내가, 내가 너를 보고 있어.’ 상대가 알게 해주는 것.

어쩌면 아이히만이냐 아니냐를 결정하는 것은 생각보다 간단한 것인지 모른다. 한나 아렌트는 말한다. ‘무사유는 말의 무능을 낳고, 곧 행동의 무능을 낳는다.’

오늘 나는 그림책 속 수지가 되어 누군가 위를 보고 말을 걸어주기를 기다린다. 그리고, 나도 위를 볼 게다. 눈을 맞추고 말을 걸어봐야겠다.