여성민우회 ‘스토킹처벌법 3주년 토론회’

고양성폭력상담소 등 5개 상담소 사례분석

“스토킹 피해, 폭력에 민감한 대처 필요”

[고양신문] “공부하던 카페 직원들이랑 친해졌다가 그 직원 중 한 명이랑 만난 거였는데 사람들이 ’너는 카페에서 공부나 하지 왜 거기서 술을 마시고 놀아가지고‘라고 말했어요.” -박지희, 가명

“가족한테 이야기 하면 ‘네가 제대로 자신을 지켰어야하지, 옷을 어떻게 입어야지' 이런 말을 하면서 아무런 도움을 받을 수가 없었어요. 피해를 대처할 때 가장 많은 도움을 받을 수 있을 것이라고 기대했던 가족과 법률로부터 아무런 도움을 받지 못하고 오히려 2차 가해를 당했던 게 가장 고통이었고 슬픈 상황이었습니다.” -송민지

“칼들고 쫓아오는 것 때문에 진짜 힘들었던 것같아요. 저 머리카락도 절반 정도 잘린 적도 있어요. 그런데 (회사반응이) ’사랑싸움이네‘였어요.” -윤혜지

한국여성민우회는 지난 5일 서울 마포구 창비50주년홀에서 스토킹처벌법 제정 3주년 토론회를 열고 2021년부터 지난해 말까지 전국 5개 민우회 성폭력상담소에서 88명의 스토킹 피해자를 상담한 사례를 분석해 이같이 발표했다.

발제는 류벼리 한국여성민우회 성폭력상담소 활동가가 ‘상담통계로 보는 스토킹’을 주제로 했다. 고양‧광주‧군포‧파주‧한국여성민우회 소속 5개 성폭력상담소가 2021~2023년 스토킹 관련 상담 88건의 사례와 339회의 상담을 분석했다. 토론에는 효린 한국사이버성폭력대응센터 사무국장, 노지민 미디어오늘 기자, 조주은 경찰청 여성안전학교폭력대책관, 권수정 민주노총 여성위원장, 권김현영 여성현실연구소 소장이 참여했다.

피해자 65% 복합적 유형 겪어

고양성폭력상담소를 포함해 한국여성민우회가 상담한 스토킹 피해 건수는 2021년 15건에서 2022년 35건, 2023년 38건으로 매해 증가 추세를 보였다. 피해자는 여성이 93.2%, 가해자는 남성이 92%로, 스토킹이 젠더 위계에 기반해 발생하는 범죄임을 나타냈다. 스토킹 행위는 피해자 개인에게 가장 많이 벌어지지만 가족(20.5%), 지인(14.8%)에게도 벌어졌다. 피해자 65%는 여러 유형의 스토킹을 복합적으로 겪어야 했는데 문자, 사회관계망서비스(SNS), 카카오톡 등을 통해 메시지를 보내는 방식(70.5%)이 가장 많았다. 그 다음으로는 피해자의 생활 반경에 찾아가 기다리거나 지켜보는 행위(39.8%), 피해자를 따라다니거나 진로를 막아서는 행위(26.1%), 주위에 피해자에 대한 소문내기(19.3%) 등 순이었다. 일방적으로 송금하고 돈을 갚으라고 협박하거나 배달음식 등을 일방적으로 전달하고, 위협적인 메시지를 보내는 등 여러 행위가 중복적으로 발생했다.

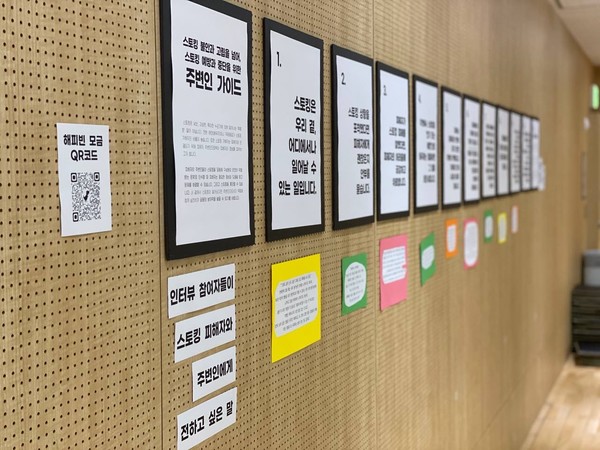

김제이 활동가는 스토킹 피해자와 주변인 14명을 심층 인터뷰해 “스토킹 피해상황임에도 둘 사이의 일, 사적인 일, 개입했다가 더 복잡해질까봐라며 지나치기도 하지만 폭력은 사적인 일이 아니다. 피해자를 지지하고 존중하는 것을 전제로 폭력에 대한 주변인의 민감하고 엄격한 반응이 필요하다”며 “주변인과 공동체의 지지 속에서 피해자는 고립되지 않고, 사람과 사회에 대한 신뢰가 회복될 수 있다”고 강조했다.

가족·경찰·이웃의 반응 역할 중요

이번 토론회에서는 2021년 스토킹처벌법 제정으로 스토킹 범죄의 심각성이 대두됐지만, 대다수 피해자가 경찰·지인 등에게 입을 2차 피해를 우려해 범죄에 홀로 대응해왔다는 분석 결과가 나왔다. 피·가해자 관계 중 77건(87.5%)은 아는 사이였으며, 그중 54건(61.4%)은 과거 애인, 데이트 상대자 등 친밀한 관계였다. 단일 관계 유형 중에서는 과거 애인이 46건(52.3%)으로 가장 많았고 동료 직원, 상사 등의 직장 관계자가 10건(11.4%)으로 뒤를 이었다.

절반이 넘는 스토킹 피해자(61%)들은 스토킹 외의 폭력을 동시에 겪는 ‘중복 피해’에 노출됐다. 중복 피해 당사자들은 폭행·폭언(37%)을 가장 많이 겪었고, 이외에도 불법촬영유포 및 협박(25.9%), 강간(20.4%), 갈취(13%), 명예훼손(13%), 성적 메시지 발송(7.4%) 등 온라인과 오프라인을 가리지 않는 피해를 입었다. 2021년 스토킹처벌법 제정으로 스토킹 범죄에 대한 경찰 신고 및 형사고소가 전보다 수월해졌지만, 여전히 피해자 64.8%는 가해자에게 거절 의사를 표하거나 퇴사·이사를 통해 가해자와 멀어지는 방식으로 홀로 대응하고 있었다.

수사기관에 도움을 요청한 피해자들은 스토킹이 사소한 범죄라는 인식에 기반한 부정적인 반응에 처한 경험이 더 많았다. 가해자가 피해자의 거주지에 침입해 폭력을 행사하다 귀가한 상황을 두고 경찰이 ‘왜 아무도 없는데 신고하느냐’고 말한 뒤 돌아가거나, 스토킹 피해를 신고한 피해자를 귀찮아하며 ‘환각, 환청으로 착각해 잘못 신고하는 경우가 있다’고 말하기도 했다.

사례 분석에 함께 참여한 고양성폭력상담소 한미선 활동가는 “고양에서 본인의 SNS에 피해자에게 주는 메시지를 올리는 사례가 있었는데 경찰은 그것이 피해자에게 직접 도달되지 않았기 때문에 스토킹이 아니라고 판단했으나 상담소가 적극 지원해 수사가 가능했던 사례”라며 “또 다른 경우는 가해자 지인들을 통해 스토킹 행위를 줄이고 피해자가 강경하게 대응해 스토킹 피해에서 벗어날 수 있었다”고 설명했다.

한미선 활동가는 “스토킹 피해자는 신고하는 것이 가해자를 자극해서 더 심한 스토킹에 시달릴 수 있다는 우려 때문에 신고 못하는 경우가 많았고, 신고를 해서 벌을 주는 것보다는 당장 현재의 고통이 줄어드는 것이 우선인 경우가 많았다”며 “이번 사례 조사와 토론회를 통해 피해자의 주변 사람들의 역할에 따라 피해자의 대처와 치유가 달라질 수 있다는 점을 확인했다. 피해자들이 처음 접하는 이웃, 경찰, 친구, 지인들의 처음 반응과 역할이 중요하다”고 지적했다.