<예술 비슷한 거 하는 M세대의 글쓰기>

[고양신문] 잔인한 2024년이 지나갔습니다. 마지막 한 주는 너무도 참담하여 어떤 말로 새해 첫 문장을 건네야 할지 엄두도 나지 않았습니다. 극히 삼가는 마음으로 유가족분들께 깊은 애도를 표할 뿐입니다.

황망한 마음을 가눌 길이 없어 하루는 안국역으로 집회를 나갔습니다. 가는 길에 근처에 있는 국립현대미술관을 둘러보기로 했습니다. 저는 실은 미술관에 가는 것을 썩 좋아하지 않습니다. 모스크바에 살 때 알게 된 사실입니다. 제국주의자들이 세계 곳곳에서 훔쳐온 그림이 거대한 전당 안에 빼곡히 걸려 있는데, 마치 무덤 한가운데 서 있는 기분이었습니다. 그것은 가장 뛰어난 것들의 무덤이었습니다.

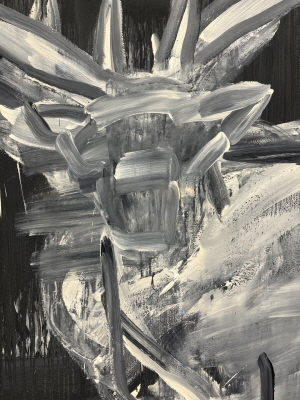

국립현대미술관에서도 시큰둥한 얼굴로 전시를 둘러보다가 모퉁이를 돌아서는데 멀리 검은 사슴 한 마리가 서 있는 것이 보였습니다. 저는 홀린 듯 그 앞으로 다가갔습니다. 무시무시한 검은 숲, 혹은 주룩주룩 내리는 검은 비를 맞고 서 있는 사슴은 거대했고, 강인했고, 격렬하게 살아있었습니다.

사슴은 눈이 없었지만 저는 사슴의 시선을, 누구라도 한눈에 사로잡고 마는 그 압도적인 응시를 느낄 수 있었습니다. 그때 무언가 제 전신을 관통했습니다. 머리끝부터 발끝까지 한번에 꿰뚫는 이 느낌이 아마 전율이라고 부르는 것일 겁니다.

저는 사슴을 손으로 만져보고 싶다는 강렬한 충동을 간신히 억누른 채 최대한 그림에 가까이 다가섰습니다. 얼마나 보았을까. 그것은 어느 순간 사슴이 아닌 것으로 변해 있었습니다. 서 있는 것. 뿌리박힌 것. 단단함. 슬픔. 시간의 부피. 태곳적 외로움. 심연 속 나…. 언어로 말해질 수 없는 모든 것들이 획마다 득시글대고 있었습니다. 저는 그 모든 것을 갖고 싶었습니다. 아침마다 사슴을 보며 이것들을 느끼고 체감하고 사로잡히고 싶었습니다.

한강의 소설 『바람이 분다, 가라』를 보면, 획 하나를 긋는 것에 관한 이야기가 나옵니다.

“네가 경험한 모든 것이 한 번의 획에 필요하다고 생각해봐. 자연, 너를 키운 사람, 기르다 죽은 개, 네가 먹어온 음식들, 걸어 다닌 길들…… 그 모든 게 네 속에 있다고. 네가 쥔 붓을 통과해 한 획을 긋는 사람은, 바로 그 풍만한 경험과 감정과 힘을 가진 사람이라고.” (한강 『바람이 분다, 가라』)

10년 전 이 구절을 처음 읽은 후로 그렇게 그은 한 획이 과연 어떤 것일지 줄곧 궁금했는데, 이날 비로소 그것을 보았습니다. 획 하나하나에서 화가의 경험과 감정과 힘이 느껴졌고 별안간 눈물이 날 것 같았습니다. 이래서 사람들이 그 무덤 같은 곳에서도 진주 같은 눈물을 뚝뚝 흘리나 봅니다.

그러나 이날 사슴만큼이나 제 생각을 오래 붙든 것은, 이 전당에 무엇도 걸지 못한 다른 화가들입니다. 불안과 빈곤 속에서 자신의 재능을 의심하고 동료의 성공을 질시하며, 한 발 한 발 쉽지 않은 걸음을 내디딜 이들을 떠올리니 저는 마치 동족이라도 발견한 것처럼 애잔해졌습니다. 반짝이는 전당 뒤로 나의 족속들이 묵묵히 열을 지어 걸음을 옮기는 듯했습니다.

제 모든 경험과 감정과 힘을 담아 쓴 소설은 이번 신춘문예에서도 떨어졌고, 준비 중이던 신인문학상 공모전은 웹소설 수상 이력 때문에 응모할 수 없다는 답변을 들었습니다. 세상은 전에 없이 부조리하고, 그 세상을 제 언어로 설득하는 일은 좀처럼 쉽지 않습니다.

그럼에도 제가 이 고단한 길을 계속 걸으려는 이유는 오늘처럼 간간이 찾아오는 전율의 순간들 때문입니다. 그 지극한 열락의 순간을, 저도 누군가에게 선사할 수 있기를 꿈꾸며 무한히 쓰고 고치는 한 해를 다시 시작했습니다. 비탄과 탄식의 끝에서 열린 을사년이지만 봄은 반드시 올 테고, 우리는 기어이 전율의 순간을 맛보게 될 것입니다. 그때까지 저도 묵묵히 걸음을 옮기는 수밖에요.