<산불은 왜 대형산불이 되었는가?>

최병성 기후재난연구소 상임대표 강의

침엽수 단일수종 숲, 산불 나면 속수무책

산불진화 권한·책임, 소방청으로 일원화 해야

숲의 공익적 가치 찾는 패러다임 전환 절실

“활엽수가 자라도록, 숲을 그대로 두자”

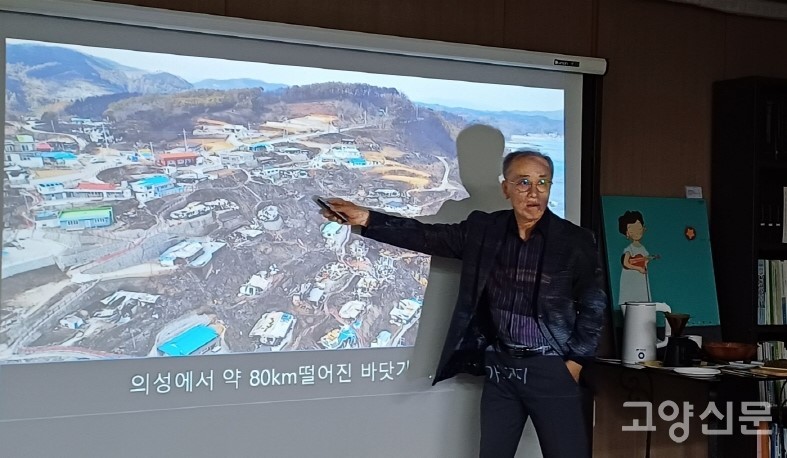

[고양신문] 우리나라 산림과 생태 훼손 현장을 기록하고, 지속적으로 문제를 제기해 온 최병성 기후재난연구소 상임대표가 8일 고양시민과 만나 ‘산불은 왜 대형산불이 되었는가?’라는 주제로 강의를 했다. 고양환경운동연합이 주최하는 ‘제3기 지구회복 환경강사과정’ 3회차 프로그램으로 진행된 이날 강의는 역대 최악의 피해를 가져온 3월 산불의 원인과 대책을 새로운 관점에서 짚어 높은 관심을 모았다.

조정 고양환경운동연합 공동대표는 최병성 대표를 “대한민국을 대표하는 환경목회자인 최병성 목사님은 상처 입은 국토 곳곳을 샅샅이 밟고 다니는 21세기의 고산자”라고 소개했다. 이날 강의에서도 최 대표는 동시다발적으로 경남과 경북 숲을 잿더미로 만든 3월 산불은 물론, 최근 10여 년간 우리나라 곳곳에서 발생한 대형산불의 현장과 산림청의 사후 조치, 현재 상황까지를 강의 내내 생생한 사진으로 보여주었다.

강의 내용은 한마디로 충격적이었다. 그동안 산불 예방과 진화, 사후 수습의 주무부처인 산림청이 언론을 통해 밝힌 내용들과는 전혀 상반된 관점과 견해가 최 대표의 거침 없는 주장을 통해 이어졌기 때문이다. 최 대표는 한마디로 “50년에 걸친 산림청의 잘못된 조림사업의 결과가 참혹한 결과를 가져왔다”고 정리했다. 단순히 산불의 원인 분석을 넘어, 대한민국 산림정책의 완전한 패러다임 전환을 촉구한 최병성 대표의 강의 주요 내용을 Q&A 형식으로 정리했다.

Q. 2025년 봄 산불이 역대급 피해를 남겼는데.

공식적으로 31명이 사망하고 3900채가 넘는 주택이 불에 탔다. 의성 산불의 경우 인근 안동과 청송, 영덕으로 번져 동해바다를 만나고서야 꺼졌다. 서울시의 동서 넓이가 36㎞인데, 의성~영덕 산불의 화선이 무려 90㎞에 달했다. 인명과 주택, 수목의 피해만이 아니라, 숲에 기대어 살아가는 수많은 생명들이 희생됐다. 피해 규모로 보면 대한민국 역대 가장 큰 참사다.

![2025년 경상남북도에서 동시다발로 발생한 산불은 대형산불로 번지며 역대 최악의 피해를 남겼다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124490_3424.jpg)

Q. 불이 좀처럼 진화되지 않고, 크게 번진 이유가 뭘까.

가장 큰 이유는 수십 년 동안 지속된 산림청의 숲가꾸기 조림사업으로 인해 숲이 소나무나 잣나무, 낙엽송 등의 침엽수 단일수종으로 채워졌기 때문이다. 참나무 등의 활엽수는 수분을 많이 품고 있어서 불에 강한 반면, 소나무는 수분이 적고 송진과 같은 정유성분으로 인해 불이 빠르게 붙고 화력도 몇 배나 강하다.

따라서 산불이 나더라도 참나무숲은 지표의 낙엽층을 태우는 지표화(地表火)에 그치는 경우가 많지만, 소나무숲은 불길이 나무 꼭대기까지 태워버리는 수관화(樹冠火), 나아가 뜨거운 불기둥을 만들며 상승한 불똥이 강한 바람을 타고 주변으로 날아가는 비화(飛火)로 번진다. 이번 산불이 바로 이런 특성을 보여줬다.

![소나무와 같은 침염수림에 산불이 나면 불기둥이 치솟고 불똥이 사방으로 날아가는 비화(飛火)로 번진다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124491_3425.jpg)

Q. 산림청은 임도 부족으로 소방차가 진입을 못 해서, 또한 낙엽이 1m 이상 두껍게 쌓여서 산불 진화에 애를 먹었다고 밝혔는데.

말도 안되는 핑계다. 실제로 이번과 같은 산불에서 임도가 있었다 한들 소방차가 들어가 불을 끌 수 있었겠나. 대로가 뻥 뚫린 국도와 고속도로 주변 숲들도 속수무책으로 전소된 것은 어떻게 설명할 것인가. 피해지역 사진을 분석해 보면 산림청 주장과는 반대로 오히려 임도가 바람길 역할을 해서 임도를 따라 산불이 확산된 경우도 발견된다. 두꺼운 낙엽층 역시 산불의 핵심 원인을 호도하는 말에 불과하다. 낙엽은 미생물에 의해 분해되기 때문에 일정 두께 이상 쌓이지 않고, 오히려 지표의 수분을 지켜주는 역할을 한다.

![산불이 임도를 따라 옆으로 번져나간 흔적. 숲을 가로지른 임도가 오히려 바람길 역할을 한 것으로 분석된다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124495_3426.jpg)

Q. 소나무는 우리나라 숲을 대표하는 수종 아닌가.

그렇지 않다. 상대적으로 건조한 능선부에는 소나무가 살지만, 습기를 머금은 대부분의 숲에는 참나무와 같은 활엽수가 잘 자란다. 우리나라가 속한 온대림의 특징은 생물다양성이 높다는 점이다. 그런데 산림청이 경제림을 만든다는 이유로 자생하는 다양한 활엽수들을 가차 없이 솎아내고, 꼬챙이 같은 침엽수를 줄지어 심는 일을 반복하고 있다.

Q. 하지만 수십 년 나무심기를 통해 우리 산이 울창해진 것 아닌가.

사실이 아니다. 우리 숲은 그냥 가만히 두면 알아서 다양한 수종들이 잘 자란다. 오히려 침엽수 단일수종으로 조림한 나무들이 제대로 자라지 못하는 경우가 많다. 다시 말하지만, 침엽수 숲은 바람이 잘 통하고, 나무 자체가 불에 잘 타고, 수분을 머금지 못하고, 지표를 마르게 하기 때문에 생태적으로도 비정상이고, 산불에 정말 취약할 수밖에 없다. 산림청이 수십 년 잘못된 조림 정책을 고집한 결과 어마어마한 산불을 자초한 것이다. 이것이 ‘대형산불 2대 원인’ 중 첫 번째인 산림 구조의 문제다.

![침엽수를 심은 숲(사진 위)은 불에 탔지만, 아래쪽은 활엽수가 산불 확산을 막아줬다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124492_3425.jpg)

Q. 대형산불 2대 원인의 두 번째 문제는 뭔가.

산불 진화체계의 문제다. 불이 나면 신속히 끌 수 있어야 하는데, 그러지 못했다. 산불 진화 책임을 소방과 진화의 비전문 기관인 산림청이 맡고 있기 때문이다. 소방청은 산불이 민가나 마을로 번졌을 때만 진화작업을 할 권한을 갖는다. 이처럼 산에서 발생한 불과 민가에서 발생한 불로 이원화된 진화책임을 소방청으로 조속히 일원화해야 한다.

Q. 숲가꾸기 사업 이야기를 좀 더 해 보자. 부작용에 대한 지적이 많은데도, 산림청이 침엽수 중심의 숲가꾸기 사업을 지속하는 이유가 뭘까.

막대한 정부 예산을 확보할 수 있기 때문이다. 숲을 가꾼다는 명목으로 산림청이 운용하는 예산은 종류도 다양하고 규모도 어마어마하다. 활엽수를 베어내고, 침엽수를 심고, 임도를 만들고, 사방댐을 쌓는 일이 우리나라 전 국토의 숲에서 끊임없이 이어지고 있다. 여기에는 산림청과 함께 수많은 사람들이 각자의 몫을 챙기는 이익공동체로 한 몸이 되어 있다. 이걸 근본적으로 깨 버려야 하는데, 이들의 영향력이 막강해 국회의원들도 발을 빼고만 있으니 답답한 노릇이다.

![과거 대형산불이 났지만, 산주의 반대로 새로운 조림을 하지 않고 방치한 지역. 활엽수들이 빠르게 자라나고 있다. 반면 사진 뒤쪽의 침엽수 조림지역은 여전히 나무들이 제대로 성장하지 못했다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124494_3426.jpg)

Q. 숲에 '괴물나무'들이 가득하다는 얘기는 뭔가.

활엽수들은 밑동을 잘라내도 그루터기에서 새로운 가지가 옆으로 뻗쳐 나와 자란다. 때문에 줄기를 자르면 또 삐져나오고, 자르면 또 삐져나오기를 반복하면서 흉물스러운 모습의 기형적인 나무가 돼 버린다. 돈 들여 조림한 침엽수는 제대로 살리지 못하고, 활엽수들은 죄다 비정상적인 괴물나무, 괴물숲을 만들어버리는 게 숲가꾸기의 실체다.

![숲가꾸기로 인해 반복적으로 잘려나간 활엽수 밑동에서 새 가지가 뻗쳐나와 기형적인 모습으로 생존하고 있는 활엽수들. 최 목사는 이런 나무들로 뒤덮인 숲을 '괴물숲'이라고 명명했다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124493_3425.jpg)

Q. 숲가꾸기의 또 다른 폐해로 생물다양성의 훼손을 들었는데.

숲가꾸기는 기본적으로 ‘키 작은 잡목들을 베어버린다’인데, 멸종위기종이나 보호종 식물들은 대부분 키 작은 종들이다. 이것들을 아무 구분 없이 제거해 버리는 것이다. 소나무 재선충 피해도 숲가꾸기를 통해 활엽수를 베어내고 소나무 단일수종림으로 만들어서 생긴 부작용이다. 이쯤 되면 산림청이 숲을 살리는 게 아니라, 오히려 숲을 파괴하는 주범이라고 말해야 할 지경이다.

Q. 그렇다면 불에 탄 숲은 어떻게 해야 할까.

지난 20여 년간 대형산불이 나면, 불에 탄 나무들을 걷어버리고 같은 자리에 또다시 침엽수림을 조성했다. 하지만 시간이 지나도 나무들이 제대로 자란 곳이 드물다. 오히려 가만 두면 활엽수들이 빠르게 성장해 건강한 숲을 회복시킨다. 자연의 힘은 사람의 힘보다 훨씬 강하다. 산불의 원인제공을 한 산림청이 또다시 그걸 수습하겠다고 막대한 예산을 확보하도록 용인해서는 안된다.

![주택들이 대부분 전소된 경북 영덕의 한 마을. 바람을 타고 날아온 비화 불똥이 마을을 덮치며 일어난 참사다. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124496_3426.jpg)

Q. 하지만 숲에서 경제적 이익을 얻으려면 인위적 조림과 관리를 해야 한다고 생각하는 이들이 많지 않나.

숲에 대한 인식의 패러다임을 바꿔야 한다. 숲에서 임산물이나 목재 등을 직접 얻어내는 경제적 가치보다, 건강하고 울창한 숲이 국민들에게 제공하는 공익적 가치가 몇 배 더 크다. 맑은 공기를 만들고, 탄소를 붙들어 두고, 증산작용을 통해 지표 온도를 낮춰주고, 다양한 생물들이 살아갈 터전이 돼 준다. 숲이 저절로 자신을 치유하도록 내버려 두면, 머잖아 훨씬 큰 선물을 우리에게 되돌려 줄 것이다.

![지표의 낙엽을 태우는 활엽수림의 산불과, 나무 윗부분까지 타고 올라가는 침엽수림의 산불을 비교한 사진. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124498_3427.jpg)

![숲과 거리가 있는 마을 한가운데에서도 주택과 차량이 전소된 모습. [사진제공=최병성]](https://cdn.mygoyang.com/news/photo/202504/83701_124497_3427.jpg)