그림책으로 본 세상

『어리석은 판사』 · 『지각대장 존』

[고양신문] “본 대로 말하는 게 죄인 줄 몰랐습니다.”

판사 앞에 끌려온 사람들은 이렇게 말했다. 그러나 판사는 “말도 안 되는 소리!”라며 “당장 감옥에 처넣어라!”고 소리친다. 그 뒤를 이어 끌려와 재판을 받는 사람들도 한결같이 말한다. “험상궂은 눈을 부라리고 꼬리털이 북슬북슬한 무시무시한 괴물이 슬금슬금 다가오고 있어요!” 하지만, 판사는 “감히 나를 속이려 들다니!” 라며 모두를 감옥에 가둔다.

그리고, 마지막 장. 험상궂은 눈에 꼬리털이 북슬북슬한 괴물이 나타난다. 괴물은 판사를 단숨에 잡아먹는다.

『어리석은 판사』(하브 제마크 글, 마고 제마크 그림, 장미란 옮김. 시공주니어)는 1969년에 나온 그림책으로, 남편인 하브 제마크가 글을 쓰고 부인인 마고 제마크가 그림을 그렸다. 이 책의 원제는 ‘The Judge’이지만, 우리나라에 번역되면서 ‘어리석은 판사’라는 직관적인 제목을 달고 나왔다. 원제를 그대로 사용하지 않은 이유는 여러 가지 해석이 가능하지만, 아마도 ‘모든 판사’를 지칭하는 제목에 대한 부담이 있었기 때문일 것이다. 그도 그럴 것이, 판사는 일반적으로 해박한 법 지식을 바탕으로 공정한 판결을 내리는 사람, 사회의 정의를 상징하는 존재로 여겨진다. 유일하게 합법적으로 타인의 죄를 판단하고 벌을 정할 수 있는 이들. 그래서 그들은 누구보다 ‘공정’해야 하고, 자신의 판단에 무게감을 가져야 한다.

하지만, 그림책에 등장하는 ‘판사’의 이미지는 그렇지 않은 경우가 많다.

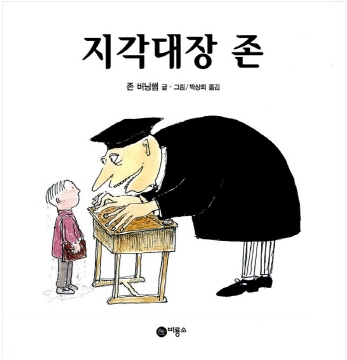

『지각대장 존』(존 버닝햄 지음, 박상희 옮김. 비룡소)의 표지를 보면, 물을 뚝뚝 흘리고 있는 아이를 내려다보는 선생님의 모습이 나온다. 이 작품은 브라이언 와일드스미스, 찰스 키핑과 더불어 영국 그림책의 3대 거장 중 한 명인 존 버닝햄의 1987년 작이다. 그림책 속 판사처럼 법복을 입은 선생님은 존을 부를 때마다 ‘존 패트릭 노먼 맥헤너시’라고 풀네임으로 부른다. 작가는 재판장에서 판사들이 피고인을 풀네임으로 부르는 데 착안해, 선생님에게 법복을 입히고 존을 그렇게 부르도록 장치했다고 한다. 일종의 ‘권위’에 대한 풍자라고나 할까?

존은 늘 집을 일찍 나서지만, 사자나 악어를 만나거나 파도에 휩쓸려 결국 지각하고 만다. 그러나 자신이 지각할 수밖에 없는 이유를 설명하는 존에게 선생님은 “우리 동네에 악어 따위는 살지 않아!”라고 소리치며, ‘다시는 거짓말을 하지 않겠습니다’를 500번 쓰라는 벌을 내린다.

그림책의 마지막, 선생님은 고릴라에게 잡혀 천장에 매달려 있다. 학교에 도착한 존에게 선생님은 “난 지금 커다란 털복숭이 고릴라에게 붙들려 천장에 매달려 있어. 빨리 날 좀 내려다오.”하고 애원하지만, 존은 단호하게 말한다. “이 동네 천장에 커다란 털복숭이 고릴라 따위는 살지 않아요, 선생님.”

존의 마지막 말이 주는 의미는 무엇이었을까? 자신의 말을 믿어주지 않았던 권위에 대한 복수였을까? 아니면, 진실을 가리는 세상에 물들어버린 존에게 정말 털복숭이 고릴라가 보이지 않았던 것일까? 그 어떤 것이든 씁쓸한 결말이다. 법복으로 무장하고, 풀네임을 부르며 ‘판사’라는 지위를 가졌다는 것이 곧 자신만이 ‘진실을 본다’는 착각에 빠지기 쉬움을 의미하는 것일 테니까.

어쨌거나 두 그림책 모두에서 법복을 입은 사람들은 마지막에 사라진다. 괴물에게 잡아먹히거나, 고릴라에게 붙들리거나. 그림책에서만 가능한 일은 아닐 것이다. 현실 세계에서도 신뢰를 받지 못하는 법복 입은 자들의 말을 곧이곧대로 믿는 사람들은 이젠 없을 테니까.