고양시, 시의회에 정부‧민간 절차만 강조하는 추가답변

정부‧민간 절차만 강조, 시는 소극적

지반침하보고서, 13곳 점검 ‘지속관리’

정보공개‧실시간감시 지적엔 무응

[고양신문] 지속적으로 발생하고 있는 지반침하(땅꺼짐) 현상에 대해 고양시가 시의회에 추가답변과 지반조사용역보고서를 공개했지만 여전히 정보공개나 적극적인 관리체계구축 등에 대한 내용은 없었다.

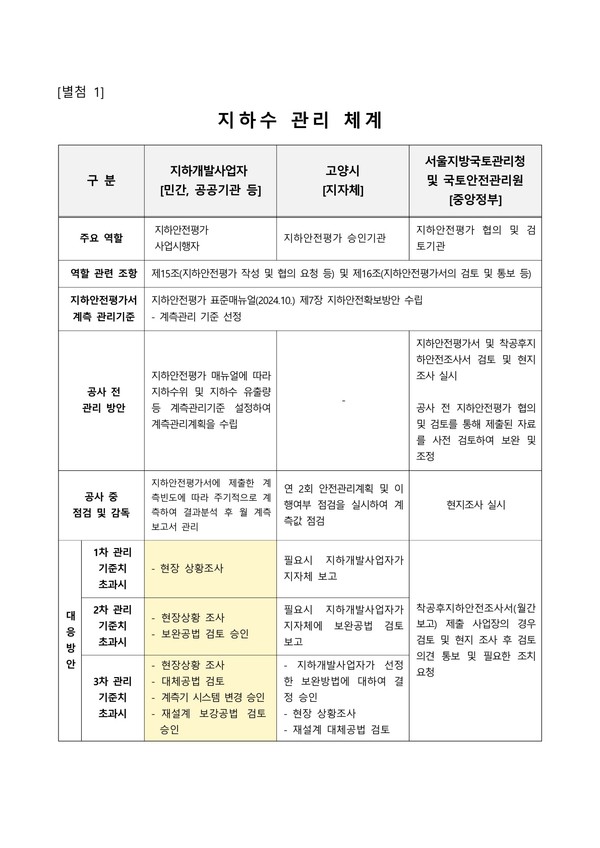

고양시는 지난 12일 김미경 시의원에게 추가답변을 통해 “지하안전관리에 관한 특별법에 따라, 관내 10m 이상 지하 굴착공사장에 대해 착공 전 ‘지하안전평가서’, 착공 후 ‘지하안전조사서’를 의무적으로 점검하고 있다”며 “시는 이 평가서를 국토부 및 국토안전관리원이 사전 검토하며, 고양시는 검토 결과의 반영 여부를 확인하고 현장 점검을 수행 중”이라고 밝혔다. 또한 “굴착공사 중 지하수 유출에 따른 위험 감지를 위해 ‘일수위 변화량’ 기준을 적용하고 있으며, 수위 변화가 0.5m 이상일 경우 정밀점검, 0.75m 이상일 경우 보완공법 검토 및 계측 빈도 증가, 1m 이상일 경우 고양시 통보의무 등의 절차를 진행하고 있다”며 “굴착공사 중 지하수 유출은 불가피하지만 견고한 지하수 관리체계 구축 및 운영으로 지반침하 사고 예방에 최선을 다하고 있다”고 답했다.

그러나 지반침하의 주요 원인으로 지적받고 있는 지하수 관리에 있어 현장 상황조사, 대체공법 검토 등은 모두 민간이, 고양시는 ‘필요시 보고’하도록 되어있었다. 이러한 대응은 사업자의 자율적 보고와 절차에 따른 중앙정부 검토에 기반하고 있어, 시가 소극적인 대응을 하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 또한 지하위험지도, 공동탐사 결과의 공개 요청에 대해 시는 여전히 ‘비공개’ 방침을 고수하고 있다.

김미경(무소속, 능곡1‧2, 백석동) 시의원은 지난 10일 제295회 시의회 정례회 시정질문에서 “지반침하 사고가 일회성이 아니라 구조적으로 반복되는데 이에 대한 사전 예방 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다”며 “지반침하 안전지도, 지하수 유출 데이터, 지하공동 탐사 결과 등을 시민에게 공개해야 한다”고 지적한 바 있다. 김 의원은 고양시에 대해 △지반침하 위험도 반영 안전지도 단계적 공개 △GPR 정기 탐사 제도화 △지하수 유출 실시간 감시체계 구축 △지하안전 데이터 플랫폼 시민 개방 △지하안전관리 조례 제정 등 예방 중심의 종합 대응체계 마련을 제안했다.

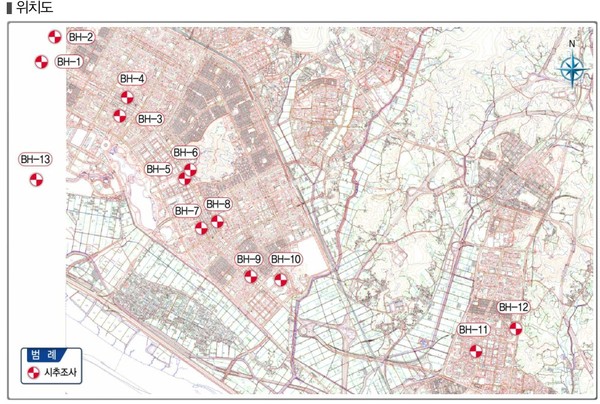

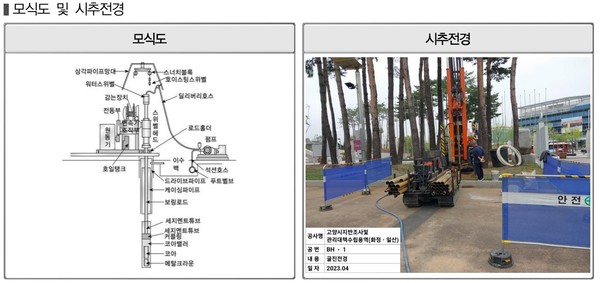

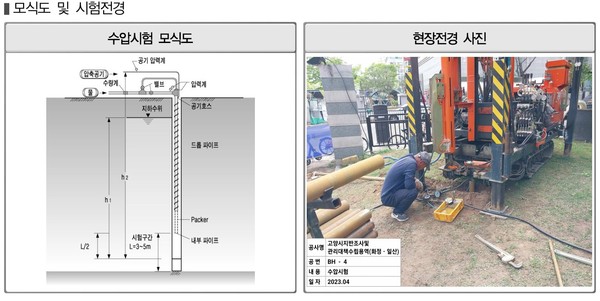

시가 추가답변서와 함께 제출한 ‘고양시 지반조사 및 관리대책수립용역 보고서’에 따르면 덕양구 대장동 일대 13개 지점에 대한 시추조사, 지하수위 측정, 현장 투수시험, 암반수압시험 결과 “13지역 대부분이 풍화토, 퇴적층 지질에 실트질 모래, 자갈 섞인 모래, 연암으로 구성되어있고, 지하수 유향·유속 분석 결과, 일부 지점에서 지하수 흐름에 의한 영향을 받을 가능성이 존재하며, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요”한 것으로 나타났다. 지반침하보고서에서 기술한 SPT, 투수시험, 지하수위와 조사지역의 구체적인 데이터는 모두 내부 참조용으로만 제공되었으며, GPR 탐사 등 정밀 물리탐사 결과나 실시간 계측 자료는 공개되지 않았다. 이와 관련, 김미경 의원은 “전문적인 물리탐사나 지하수 계측 자료를 시민이 열람하도록 하고, 이상 징후 발생 시 알림 체계를 구축해야 한다”고 주장했다.

또한 고양시는 ‘지하안전관리 및 유지에 관한 조례’를 제정하고 적극적으로 대응해야한다는 지적에도 “‘지하안전위원회 구성 및 운영 조례’가 있고, 시는 상위법을 근거로 연 2회 이상 현장점검, 정밀조사 등을 실시하고 있다”고만 답하고 있다. 하지만 경기도 내 수원·성남 등 일부 지자체는 이미 관련 조례를 마련하고 있는 상황에서, 고양시의 제도 정비 수준은 상대적으로 미진하다는 평가도 나온다.

고양시는 이번 자료 제출을 통해 관련 법령에 따른 절차 이행 사실을 강조했지만, 실질적 위험 예측, 조기경보 체계 구축, 시민 대상 정보공개와 같은 선제적 대응 요소는 여전히 미비한 상황이다. 관련 전문가들은 “지반침하와 같은 도시 기반 구조의 위험은 단순 행정적 대응만으로는 충분하지 않으며, 기술적 감시체계와 정보 투명성이 함께 작동할 때 시민의 신뢰를 얻을 수 있다”며 “시민 안전을 위해선 단기적 보고서 제출에 그치지 않고, 위험 지점에 대한 실시간 감시 및 정보공유 체계가 반드시 필요하다”고 조언했다.