『말』 (라울 니에토 구리디 지음, 문주선 옮김)

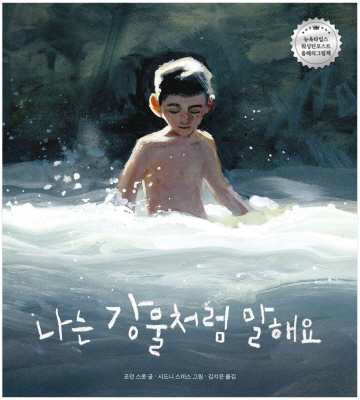

『나는 강물처럼 말해요』 (조던 스콧 글, 시드니 스미스 그림, 김지은 옮김)

[고양신문] 어쩌다 보니 ‘비건’ 강의를 듣게 되었다. 사실 나에게 주어진 일이라 기획도 하고 강사 섭외도 했지만, 설렘보다는 걱정이 앞섰다. ‘나는 비건은 못 할 거 같은데…’ 강의를 듣고 나면 나 스스로 나를 질책하게 될 것 같았다. 하지만, 그렇지 않았다. 강의를 듣고 나서도 여전히 ‘비건은 못 할 거 같은 나’였지만 위로를 받고 응원을 받은 느낌이었다. 왜 그럴까? 곰곰이 생각해봤다.

다정해서였다. 김문경 비건책방 대표는 자기가 갖고 있는 신념 가치를 조목조목, 다정한 말로 이야기했다. ‘비건을 하게 되면 저 사람처럼 말할 수 있게 될까? 그렇다면 비건은 참 좋은 거구나’ 생각이 들만큼. 그 다정한 말들은 머리가 아니고 가슴을 건드렸다. 덕분에 ‘비건적인 삶’을 산다는 것에 대해 고민하기 시작했다.

우리는 평생 ‘말’이라는 걸 하고 산다. ‘말’은 우리가 가진 표현 방식 가운데 가장 직관적이고 가장 정확하다. 하지만, 그 ‘말’에는 항상 ‘상대’가 존재한다. (혼잣말이라는 것도 있긴 하지만) 결국 그 사람이 어떤 말을 어떻게 쓰는가에 따라 그냥 상대가 아니라 ‘어떤 상대’가 된다.

그림책 『말』 (라울 니에토 구리디 지음, 문주선 옮김. 반달) 앞표지는 어떤 사람이 왼쪽을 바라보고 있는 모습이 그려져 있다. 그리고 뒤표지는 오른쪽을 바라보는 사람이 그려져 있다. 책을 펼치면 서로 상대를 바라보는 그림으로 완성되는데, 작가는 결국 ‘말’은 누군가와 나누는 것으로 시작되고 완성된다는 의미를 담은 것으로 보인다.

이 책은 ‘그리다. 나누다. 펼치다. 드러내다. 나타내다. 알리다. 덧붙이다. 고하다. 밝히다. 내놓다. 논하다. 털어놓다. 내세우다. 이야기하다. 귀띔하다. 일컫다. 부르다. 속삭이다. 노래하다.’ 이 모든 걸 ‘말’로 한다고 표현되어 있다. 작가는 말로 할 수 있는 이 많은 것들을 ‘어떻게’ 할 것인가 질문하고 있다. 어쩌면 말로 표현한다는 것은 ‘한다’는 동사보다 ‘어떻게’라는 형용사로 결정되는지 모르겠다.

“너도 저 강물처럼 말한단다.” 아빠의 다정한 말 한마디. 아이는 학교에 갈 용기를 얻는다. 『나는 강물처럼 말해요』 (조던 스콧 글, 시드니 스미스 그림, 김지은 옮김. 책읽는곰)를 읽으면 ‘어떻게’ 말하면 되는지 알게 된다. 말을 더듬어서 학교 발표 시간이 두려운 아이. 입이 아예 꼼짝도 안 해서 집에 가고 싶은 날, 아빠는 집에 돌아가는 길에 함께 강가를 거닐다 이렇게 말한다. “강물이 어떻게 흘러가는지 보이지? 너도 저 강물처럼 말한단다.” 아빠는 아이를 끌어당겨 어깨동무를 하고 강물을 가리킨다. 그제서야 아이는 눈을 들어 강물을 본다. 물거품이 일고, 소용돌이 치고, 굽이치다가 부딪치는 강물. 아이는 울고 싶거나 말하기 싫을 때 아빠가 한 말을 떠올린다. 그러면 울음도 삼킬 수 있고 그러면 말도 할 수 있어진다.

만약 어제 내가 한 말이 ‘상대’에게 ‘어떻게’ 다가갔을까 알 수 있다면 우리의 말이 조금 달라질까? 우리는 오늘도 말을 하고 내일도 말을 할 거다. 그리고 살아있는 동안 누군가에게 계속 말을 할 것이다. 그렇게 평생 할 말이니 이제 한번 호흡을 가다듬고 ‘어떻게 말할 것인지’ 한번 고민해보는 건 어떨까? 아니, 반대로 나는 ‘어떻게 하는 말’을 듣고 싶을까? 그러면 그렇게 말하면 된다. 내가 듣고 싶은 말을 다른 사람도 듣고 싶어 할 테니까.

덧붙여, 고양신문에 어줍잖은 ‘말’을 적은 지 햇수로 아홉 해째이다. 변덕 많은 내가 꾸준히 이렇게 많은 말을 쓸 수 있었던 이유는 계속해서 ‘귀한 글 잘 읽겠습니다.’ ‘와, 이번 글은 정말 시대를 잘 읽은 것 같네요?’, ‘가슴을 울리는 글이었습니다.’ 하고 다정하게 말을 걸어준 고양신문 기자님 덕분이다. 이런 말에 나는 앞으로도 어느 만큼은 말을 더 하고 살게 될 것 같다. 꾸준히 다정한 고양신문 36돌을 축하한다. 앞으로도 나에게는 여전히 다정한 신문이 되어주시길.