배수펌프장 저류지 배수문, 구조와 기능

호우 갈수록 국지화, 극단화로 큰 피해 우려

한강변 택지조성 고양, 배수펌프장 역할 중요

덕양구 창릉천 주변, 방재시설 최다

[고양신문] 2025년 여름, 우리나라 곳곳에 쏟아진 집중호우는 적지 않은 인명과 재산 피해를 남겼다. 더욱 우려스러운 것은 지역마다 강우 편차가 심해지고, 예측이 점점 어려워지고 있다는 점이다. 한쪽에서는 일일 강수량 기록을 연일 새로 쓰이고 있는 반면, 일부에서는 평년 장마철 강수량에 턱없이 못 미치는 비가 내려 단수와 물부족을 호소한다. 때문에 과거 ‘국지성 호우’ ‘집중 호우’라는 용어를 사용하던 언론의 표현 역시 최근 ‘극한 호우’ ‘극단적 호우’ '괴물 호우'로 바뀌고 있다.

다행히 고양시는 올해 아직까지 커다란 비 피해를 겪지 않았다. 고양시는 1990년 한강제방 붕괴로 인해 사상 초유의 침수 피해를 입었던 아픈 기억을 안고 있는 도시지만, 1990년대 후반 한강변을 따라 자유로가 만들어지며 홍수 우려를 어느 정도 떨쳐버릴 수 있게 됐다. 높고 넓게 건설된 자유로가 튼튼한 제방 역할을 겸하고 있기 때문이다.

하지만 최근의 기상 패턴을 고려하면 언제 어떤 상황이 닥칠지 장담할 수 없는 게 현실이다. 최근 몇 년의 기억을 더듬어봐도 고양시 역시 수해의 안전지대가 아니라는 사실이 확인된다. 지난해에는 반나절 동안 300㎜가 넘는 집중호우가 내려 탄현동과 풍동, 내곡동 등 일부 저지대가 침수됐고, 2022년에는 고양시가 경기도에서 반지하 침수 피해가 가장 많은 지자체라는 통계가 나오기도 했다. 원론적인 이야기지만, 여름철마다 반복되는 호우 피해를 최소화하려면 평소 시설과 시스템을 꼼꼼하게 점검하는 수밖에 없다. 고양시 곳곳의 수해 방재시설 현장을 둘러 보았다.

불어난 물, 하천 거쳐 한강으로

호우 시 물 관리의 과제는 크게 두 방향이다. 첫 번째는 한꺼번에 쏟아진 많은 양의 빗물을 빠른 시간에 효율적으로 배출하는 것이다. 지표에 쏟아진 빗물은 작은 물길인 우수관, 또는 소하천을 통해 큰 물길인 공릉천·창릉천 등 지방하천으로 모아지고, 최종적으로 국가하천인 한강으로 배출된다. 단위 시간당 강수량이 배출량보다 많으면 주변 택지와 농경지가 침수 피해를 입게 된다.

두 번째는 거꾸로 한강과 공릉천·창릉천 등 대하천의 수위가 높아졌을 때, 대하천의 물이 택지와 농경지로 역류하는 것을 막아내는 것이다. 대하천의 수위 상승은 하천 상류에서 호우가 장기간 지속됐을 때 발생하는데, 둑방 안쪽과 하천 사이를 가로막아주는 미호천 둑방이 붕괴되며 발생한 사고가 2023년 발생한 오송참사다.

이처럼 우수 배출과 역류 차단을 목적으로 하는 수해 방재시설로는 배수펌프장, 유수지, 저류지, 제방, 배수문 등이 있다. 하나하나 구조와 기능을 살펴보자.

빗물 밀어내는 8곳 ‘배수펌프장’

배수펌프장은 일반적으로 빗물펌프장으로 부르기도 하는데, 말 그대로 홍수로 인해 특정 지역이 침수 피해를 입는 것을 막기 위해 펌프를 이용해 빗물을 강제로 하천으로 퍼내는 시설을 말한다. 먼 과거에는 홍수 시 물에 잠기는 땅에는 애초부터 마을이나 농경지가 들어서지 못했다. 하지만 토목기술의 발달로 하천과 맞닿은 부지를 최대한 활용하게 된 오늘날, 배수펌프장은 필수 요소가 됐다. 특히 한강변을 따라 드넓은 택지를 조성한 고양시의 경우 배수펌프장의 역할과 비중은 절대적이다.

배수펌프장은 규모에 따라 다시 유인배수펌프장과 무인배수펌프장으로 나뉜다. 이름에서 알 수 있듯 유인배수펌프장은 관리 인원이 상주하는 시설이다. 그만큼 규모가 크다는 뜻이다. 고양시 자료를 보면 고양시에는 현재 총 10개의 유인배수펌프장이 있다. 하지만 대화1·2펌프장, 신평1·2펌프장을 각각 따로 계산한 수치라, 실제로는 위치상 총 8개의 유인배수펌프장이 있다고 보면 된다.

국지적 침수 막는 ‘무인배수펌프장’

규모 순으로 살펴보면 신평배수펌프장과 대화배수펌프장 용량이 가장 크다. 김포대교 북단 자유로변에 자리한 신평배수펌프장은 대장천, 도촌천, 행신천, 장항수로 등 덕양구와 일산동구를 흐르는 주요 하천 3개의 물길을 모두 담당하고 있고, 이산포IC와 킨텍스IC 사이에 자리하는 대화배수펌프장은 한류천과 장항수로로 모여드는 일산신도시의 빗물을 배출하는 역할을 담당한다. 이어 성사천의 물을 창릉천으로 밀어내는 강매배수펌프장, 일산서구 가좌천과 장월평천의 물을 배출하는 송포배수펌프장과 구산배수펌프장이 그 뒤를 잇는다.

8개의 배수펌프장 중 앞서 말한 구산, 송포, 대화, 신평은 한강과 직결된 배수펌프장이지만, 나머지 4개(강매·현천·도내·행신)는 고양시 동남부를 흐르는 창릉천변에 만들어진 펌프장들이다. 화정, 행신, 삼송, 도래울, 서정마을 등 대규모 택지개발이 모두 창릉천을 따라 줄줄이 진행된 결과다. 향후 들어서게 될 창릉신도시에도 당연히 배수펌프장이 추가 신설될 예정이다.

유인배수펌프장이 주로 하천 하구에서 대용량의 빗물을 배출한다면, 특정 지역마다 국지적인 침수 피해를 막아주는 역할은 무인배수펌프장이 담당한다. 무인배수펌프장 역시 자연배수로 감당이 안 되는 빗물을 밀어내주는 원리는 동일한데, 상대적으로 규모가 작아 상주 인력 없이 자동 제어 시스템으로 작동된다. 현재 고양시 무인배수펌프장은 덕양구 19곳, 일산동구 11곳, 일산서구 2곳 등 모두 32개소가 운영되고 있다.

빗물 가두는 물그릇 ‘저류지·유수지’

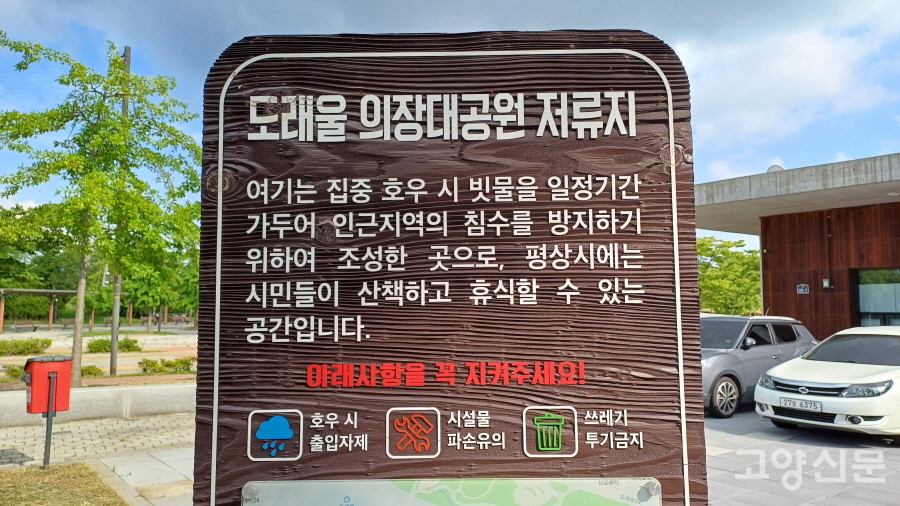

집중호우가 내리는 상황에서 배수펌프장 못잖게 중요한 또 하나의 방재시설이 바로 호우시 배수펌프장으로 유입되는 양을 조절해주는 저류지(貯溜池)와 유수지(遊水池)다. 사전적 의미는 둘 다 홍수가 났을 때 물을 일시적으로 저장하는 인공의 저수시설을 말하는데, 고양시 시설들을 돌아보니 배수펌프장과 연계한 대규모 시설은 유수지, 택지개발지구 내에 독자적으로 조성된 시설은 저류지로 표기해 놓았다.

저류지들이 주로 대규모 택지개발 지구의 녹지공원에 들어서는 이유는 간단하다. 아파트단지나 도로, 상가 등 개발지역 일대가 대부분 포장돼 있어서 빗물이 땅으로 스며들지 못하기 때문이다. 한꺼번에 모여드는 빗물을 잠시 가둬뒀다가, 배수펌프장에 여유가 생겼을 때 시차를 두고 배출해야 하는 것이다.

문제는 넓은 면적을 차지하는 저류지가 물을 가득 품으며 본래의 기능을 하는 날짜가 1년에 고작해야 며칠에 불과하다는 점이다. 대부분의 날들은 거대한 물그릇을 텅 비워놓을 수밖에 없다. 때문에 대부분의 저류지들은 평소 농구장, 테니스장, 족구장 등 체육시설로 활용되기도 하고, 덕수생태공원이나 동산꽃맞이공원처럼 수변데크를 갖춘 소규모 생태공원으로 이용하기도 한다. 잘 살펴보면 이런 시설들의 입구에는 집중호우 시 진입을 차단하는 장치가 필수적으로 설치돼 있다.

물론 체육시설이나 생태공원이 조성되지 않은, 단순한 물그릇 기능으로만 사용되는 저류지들도 적지 않다. 현재 고양시에 산재한 저류지는 덕양구 11곳, 일산동구 4곳, 일산서구 5곳 등 모두 20개소에 이른다.

수위 높아지면 차단하는 ‘배수문’

마지막으로 알아볼 홍수 방재시설은 바로 배수문(排水門)이다. 배수문은 이름 그대로 물길을 열거나 닫는 수문을 말하는데, 주로 작은 하천이 큰 하천과 만나는 합류부에 설치된다. 대부분의 배수문은 작은 하천의 물이 큰 하천으로 자연스럽게 배출되도록 평소에는 활짝 열어놓는다. 하지만 큰 하천의 수위가 작은 하천 수위보다 높아지면 문을 단단히 막아 역류를 방지한다.

배수문 역시 위치와 용량에 따라 여러 종류가 설치된다. 대형 유수지, 또는 배수펌프장에는 배수문 역시 거대하지만, 제방에 관을 매설한 형태의 소규모 통문도 있다. 고양시 배수문의 숫자는 덕양구 14곳, 일산동구 4곳, 일산서구 4곳 등 모두 22개가 설치돼 있다.

고양시에 설치된 배수펌프장과 저류지, 배수문 등 홍수 방재시설은 각 구청 안전건설과가 운용관리한다. 고양시 재난대응담당관은 “방재시설을 철저히 점검하고 재해취약지역을 사전 파악해 갑작스러운 집중호우에 대비하겠다”고 밝혔다.