오창환의 마을숲 스케치 / 앵봉산

[고양신문] 8월의 막바지이지만 더위는 여전히 고집을 부리고 있었다. 주말이 가까워 오자 딸아이가 물었다.

“아빠, 내일 어디 가?”

“생태 탐사하러 앵봉산에 간다.”

“엥? 앵봉산? 그런 이름이 어딨어? 장난치는 거지!”

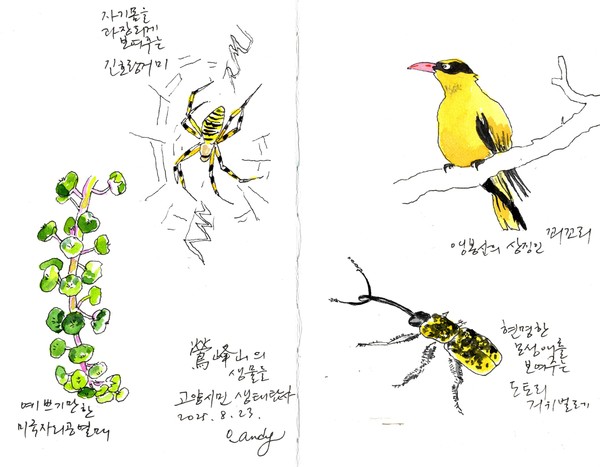

이 산은 잘 알려지지 않은 곳이지만 엄연히 제 이름을 지니고 있다. 옛날부터 꾀꼬리가 자주 찾아와 ‘꾀꼬리 앵(鶯)’ 자를 써서 앵봉산(鶯峰山)이라 불렸다. 이 산은 서울 은평구와 고양시 덕양구의 경계에 있는 산인데, 서오릉의 주산(主山)이며 해발 235m이다. 서오릉은 우리나라 대표적인 문화유산이고, 동시에 야생생물 보호구역이기도 해서 동고비, 노랑배 진박새, 직박구리, 쇠박새 등이 서식하는 곳이다. 원래 궁궐이나 왕릉은 국유지이고 보존 상태도 좋아서 의외로 야생동물이 많다.

꾀꼬리는 예부터 예쁜 새소리로 유명하지만 새의 생김새도 매우 아름다워서 뭇 시인 묵객의 찬탄의 대상이 되기도 했다. 온몸이 노란색인데다가 눈 주위가 검은 안대를 한 것 같아서 마치 ‘배트맨과 로빈’에 나오는 로빈 같이 생겼다.

그런데 지금은 산란기가 지나고 새끼를 키우는 때라 꾀꼬리 소리를 듣기는 힘들다고 한다. 게다가 조용필이 “못 찾겠다 꾀꼬리 꾀꼬리~~”라고 노래했듯이 꾀꼬리를 보기가 원래 힘들다고 한다. 나는 사진을 참조로 해서 꾀꼬리를 그려봤다.

8월 23일 아침 8시 반, 서오릉 주차장에는 30명 이상의 생태 탐사객이 모였다. 생태 조사와 해설을 맡은 에코코리아 회원들과 고양신문 관계자 그리고 후원사인 한국수자원공사 경기서북권지사 관계자들도 왔다. 한국수자원공사 경기서북권지사에서는 점점 더 많은 인원이 참석하고 있다. 사람이 많아서 3팀으로 나누어 탐사를 시작했다. 에코코리아의 생태 해설사가 길가의 강아지풀 두 개를 묶어서 작은 토끼를 만들었다. 아이들을 데리고 자연을 관찰할 때 흥미를 갖게 하기에 아주 좋은 방법인 것 같다.

이어서 길가 축대에 줄줄이 늘어진 풀은 바로 칡덩굴이다. 칡은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있으며 콩과 식물이라 꽃도 예쁘다. 게다가 뿌리, 새순, 꽃, 씨앗을 모두 먹을 수 있다.

갈등(葛藤)이라는 말도 칡 갈(葛) 자와 등나무 등(藤)에서 유래했다고 한다. 칡은 시계 반대 방향(왼쪽 감기), 등나무는 시계 방향(오른쪽 감기)으로 줄기를 감아 서로 얽히고설키는 특성을 반영해, 인간 사회의 의견 충돌이나 이해관계 대립을 비유적으로 표현한다.

서울 쪽으로 큰길을 따라가다 보니 앵봉산으로 오르는 계단이 나온다. 여기서부터 산 입구까지 공중 경사로로 되어있다. 이 경사로는 2년 전에 30여 억원의 예산으로 세워졌다고 한다. 처음 공사할 때는 자연을 훼손한다는 비판도 많았다고 하는데 내가 보기에는 깔끔하게 잘 시공되어 있고 자연보호에도 많은 도움이 되는 것 같다.

계단을 오르다 보니 무궁화 한 그루가 보인다. 무궁화는 겉보기에는 꽃잎이 다섯 장인 듯 보이지만, 사실은 하나로 이어진 통꽃이다. 생태 해설가님에게 물어봤다.

“선생님, 고양시에는 무궁화가 유난히 많은 것 같아요.”

“무궁화가 우리나라 국화가 될 정도로 삼천리 방방곡곡에 많은 까닭은 무궁화를 의도적으로 식재했기 때문이에요. 무궁화는 꽃이 오래가고 화려해서 진딧물이 잘 모이는데, 농부들이 자신들의 농산물의 진딧물을 무궁화 쪽으로 보내려고 심었다고 해요.”

중세 일본에서 권력자를 암살이나 전투의 위험으로부터 보호하기 위해, 그와 닮은 사람을 대역으로 세운 사람을 가케무샤(影武者) 즉 ‘그림자 무사’라고 하는데 무궁화도 일종의 가케무샤로 활용된 것이니 자연과 인간의 수싸움이 참으로 대단하다.

길가에 거미줄을 치고 있는 ‘긴 호랑거미’가 보인다. 긴 호랑거미는 호랑거미에 비해 몸이 가늘고 길고 성격도 온순한 편이다. 인가 근처에서 산기슭까지 서식하며 거미줄에 늘 거꾸로 매달려 있는데 거미줄에 지그재그 형태로 굵은 띠를 만든다. 자기 몸의 크기를 과장하기 위해서라고 한다. 거미 수컷은 짝짓기가 끝나면 나 몰라라 하고 그냥 사라진다고 한다. 알을 낳고 키우는 것은 오롯이 암놈의 몫이다. 사마귀는 교미가 끝나면 암놈이 수놈을 잡아먹는다. 영양분을 보충하기 위해서다. 하지만 거미도 사마귀도 모두 자연의 이치대로 살뿐이니 수컷 거미를 너무 미워하지는 말자.

이에 비해 참으로 현명한 모성을 보여주는 곤충도 있다. 다 자라면 길이가 10㎜ 정도 되는 ‘도토리 거위벌레’는 짝짓기가 끝나면 어린 토토리에 구멍을 내고 알을 낳는다. 그리고는 알을 낳은 참나무 가지를 4시간 정도의 노동을 거쳐 자른다. 그러면 참나무 가지가 충격을 받지 않고 사뿐사뿐 바닥에 떨어지게 되고 부화된 알은 그 도토리를 먹고 손쉽게 땅속으로 들어간다. 참으로 현명하다. 실제로 잘라진 가지를 보면 자연적으로 어설피 잘린 게 아니고 칼같이 끊어져 있다. 도토리 거위벌레라는 이름은 아마도 거위처럼 목이 길게 나 있어서 붙여진 이름인 것 같다.

가파른 계단을 쉬지 않고 올라가니 어느덧 정상 부근이다. 정상 못미쳐 약간 내려가면 서부 약수터가 나온다. 약수터에는 간단한 천막이 쳐져 있고 만국기가 걸려있다. 그런데 내 눈에는 그 모습이 마치 서낭당이나 중앙아시아 평원에 있는 ‘다르촉’이 생각났다. 더위와 등산에 지친 탐사대원 모두가 세수도 하고 목도 축였다. 약수터 한구석에 조그만 물웅덩이가 있는데 그곳에도 생명이 살아 꿈틀거리고 있었다. 뜰채로 떠 보면 손톱 흰자만한 옆새우가 많이 서식하고 있고 옴개구리 올챙이와 물방개도 있었다. 이 높은 곳에 새우가 있다는 것이 놀랍다.

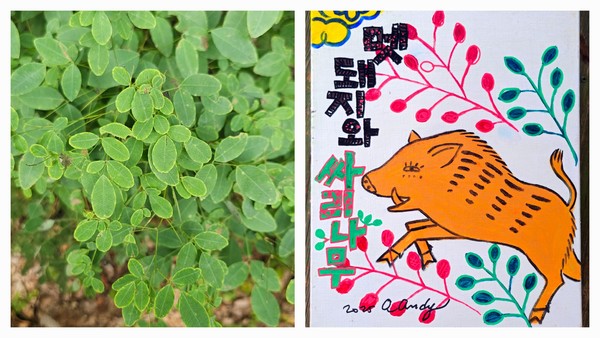

내려오는 길에 싸리나무를 보았다. 동글동글하고 옅은 색이 예쁘다. 싸리나무는 잎이 연약해서 해가 강하면 잎을 오므린다고 한다. 우리나라 화투에서도 싸리나무를 볼 수 있다. 흔히 흑싸리라고 알려진 4월 그림은 싸리가 아니고 등나무 이파리다. 진짜 싸리는 7월이다. 7월에 멧돼지 사냥을 할 때 싸리나무 숲에서 멧돼지가 나오는 것을 묘사한 것이 7월 화투 그림이다. 답사를 갔다 와서 옛날에 유화 물감으로 그린 그림을 꺼내서 글자를 더하고 사인을 했다. 20년 만에 완성한 작품이다.

아직 날씨가 더운데 모기가 극성을 부린다. 올해는 너무 더워서 모기가 제대로 번식을 못하다가 뒤늦게 기승을 부리는 것 같다. 새까만 산모기를 쫓아내느라 여념이 없었다. 하산길, 미국자리공이 푸른 열매를 주렁주렁 매달고 있었다. 생태계를 위협하는 외래종이지만, 그 열매만큼은 아름다운 것을 보니 자연은 언제나 양면성을 품고 있는 것 같다.

이날도 앵봉산은 나에게 수많은 이야기를 들려주었다. 꽃잎 하나, 벌레 한 마리, 물웅덩이의 작은 물결까지도 삶의 지혜와 생존의 이야기를 품고 있었다. 여름 끝자락의 더위는 여전히 집요했지만, 앵봉산에서 마주한 생명들은 그 뜨거움마저 껴안으며 살아가고 있었다.