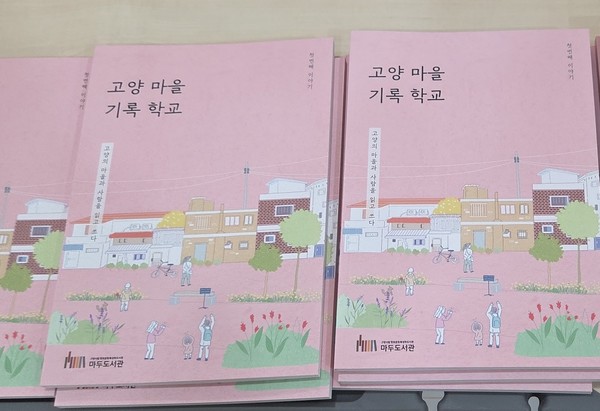

시립마두도서관 ‘고양마을기록학교’

마을주민 19명, 16회차 걸쳐 마을기록

아카이빙 책으로 출간, 사진전도 열어

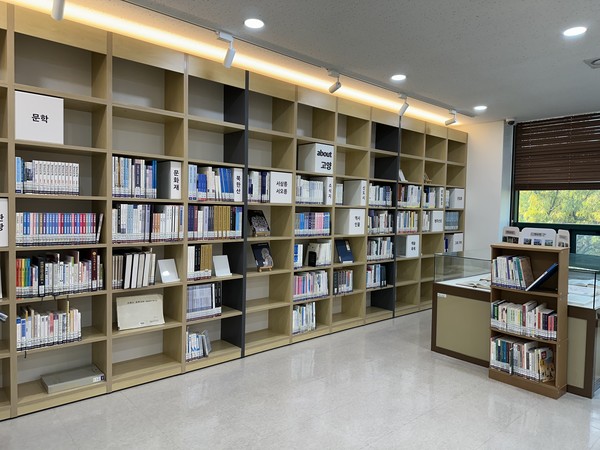

[고양신문] 1999년 개관한 고양시립마두도서관은 2021년 향토문화자료실을 구비한 특성화도서관으로 새단장했다. 경기도·고양시 역사·지역 문화의 전통과 정체성 보존을 위한 2400권의 향토 자료를 수집하고, 향토문화 프로그램을 운영해 우리 지역의 문화적 자긍심과 애향심을 높이고 있다.

올해 마두도서관은 지난 5월 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하는 ‘2025 길 위의 인문학’ 공모사업에 선정돼 마을기록가 양성을 위한 ‘고양마을기록학교’를 운영했다. 마을주민 19명과 멘토들은 우리동네 이야기와 사람들의 소중한 기억을 기록으로 남기기 위해 동네 사진을 찍고 사람들을 인터뷰해 『고양의 마을과 사람을 읽고 쓰다』라는 아카이빙 책을 발간하고 사진전도 열었다.

이번 프로그램 기획부터 책 발간까지 모든 과정에는 올해 마두도서관 근무 2년차인 윤희수 사서가 있다. 윤 사서는 고양에 대해 공부를 하면서 집 근처 '구산동도서관마을' 프로그램을 벤치마킹하면서 마을 자료를 조사했다.

“그전에는 잘 몰랐는데 특성화 담당이 되고나니 눈에 잘 들어왔어요. 주민 목소리를 도서관에서 기록하는 ‘이야기 사진관’이라는 프로그램을 하고 있었는데 이런 주제로 기획 하면 마두도서관의 특성화에 대한 인지도도 높이고 일상의 기록이다 보니 다가가기 쉽겠구나 생각했죠. 그래서 마을 기록 프로그램을 해보자 마음먹고 주제와 관련해서 프로그램을 운영한 도서관들을 벤치마킹하며 차근차근 준비 했어요.“

3월에는 입문과정을 통해 기록과 친해지는 시간을 만들면서 기록 따라잡기를 했다면 6월부터 진행한 심화과정은 총 16회차로 지역에서 마을 기록 프로그램을 운영했던 전문가와 활동가의 강의를 통해 기록에 필요한 아카이브 이론과 구술인터뷰, 글쓰기, 사진촬영 등 동네를 기록하고 사람들과 만나 이야기를 풀어내는 실무적인 프로그램이 이어졌다.

기록할 장소를 정할 때 동네에서 사람들이 많이 모이고 시간이 흐르면서 사람들의 이야기가 쌓여가는 커뮤니티 장소를 떠올렸다. 그런 기준으로 마두도서관, 마두동 성당, 백마 화사랑, 정발산 공원, 백마역이 정해졌고 그 공간의 역사를 잘 알고 있는 또는 여전히 그곳에서 활동하는 사람들을 섭외했다. 마을 기록가들은 조별로 나뉘어 멘토들과 함께 주제를 논의하고 역할을 나눴다. 기록할 장소의 무엇을 보여줄지 고민하며 사진을 찍고 사전질문지를 만들어 인터뷰할 때 누가 인터뷰하고 기록하며 현장스케치를 할지 세부적으로 나눠 할 일을 정했다.

“먼저 마을기록을 했던 일산도서관이나 다른 지역 도서관의 사례를 많이 참고했어요. 자료집을 보니 개인이 혼자 섭외와 사진촬영, 인터뷰까지 하는 작업이 어려울 것 같아서, 여러 명이 모여 활동을 하면 그런 부담감을 조금 덜어내고 즐겁게 활동할 수 있지 않을까 생각했죠. 고양시에서 마을 기록을 검색하다 아카이브 활동을 하는 ‘고양아카이브016’ 단체를 알게 됐고 처음 마을기록을 하는 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 멘토를 활용한 조별 진행을 하게 됐어요. 혼자 담당해서 놓치기 쉬운 부분들을 멘토들이 채워주고 동료사서들이 격려해줘서 잘 마무리 한 것 같아요.”

많은 지역에서 다양한 주체들이 아카이빙을 하고 있는데 도서관이 기획한 아카이빙의 특별함에 대해 윤 사서는 “아카이빙을 생성하는 것도 중요하지만 무엇보다 이 기록이 계속 보존돼야 해요. 도서관은 보존할 수 있는 기관이고 일반 시민들에게 친화적이라 기록물에 조금 손쉽게 다가올 수 있다는 게 장점”이라고 말했다.

기획 단계부터 염려됐던 건 참여자들이 16회차가 되는 긴 과정을 끝까지 따라갈까 하는 부분이었다. 하지만 조별 채팅방에 매회 활동일지와 사진기록을 빠지지 않고 올리는 열정적인 마을기록가들 덕분에 자료집 내용이 풍성해질 수 있었다. 그리고 기록 활동을 하면서 자신감이 생기고 기록을 해야겠다는 책임감을 갖게 됐다는 마을 기록가들의 바람대로 후속모임도 가질 예정이라고 한다.

“마을기록 책을 읽으면서 ‘마을이 변하는 건 굉장히 빠른데 잊히는 건 한순간이다’라는 생각을 많이 했어요. 저희 집이 재개발이 돼 허물어졌는데 그 모습을 완전히 간직하지 못해 아쉬움이 컸거든요. 마을 기록을 통해서 누군가에게는 추억을, 누군가에게는 우리 동네를 새롭게 바라보는 계기가 됐으면 합니다.”