[고양신문] 오는 12월 10일이면 김대중 전 대통령이 노벨 평화상을 받은 지 꼭 25년 된다. 2000년 12월 10일, 노벨상 위원회는 창립자인 알프레드 노벨의 서거일을 맞아 김대중 대통령에게 노벨 평화상을 수여했다. 노벨상의 다른 모든 부문은 스웨덴 수도 스톡홀름에서 수여하지만 평화상만 유일하게 노르웨이 의회에서 선정한 5인 위원회 추천을 거쳐 노르웨이에서 시상한다. 대통령 재임 중에 상을 받았다는 점에서 그의 수상은 1971년 동서냉전을 허물고 동서독 화해의 물꼬를 텄던 공로로 평화상을 받았던 빌리 브란트 독일 총리에 비견된다. 빌리 브란트에게는 ‘동방정책(Ostpolitik)’이, 김대중에게는 ‘햇볕정책’이 있었다.

그런데 평화를 위한 전도사로서 또는 민주주의와 인권을 향한 투사로서 김대중의 행보는 많이 알려져 있지만 대한민국의 미래 먹을거리를 고민하고 그 기틀을 쌓은 그의 역할은 상대적으로 덜 조명되고 있다. 오늘날 세계를 휩쓸고 있는 한류 열풍은 바로 “지원화되 간섭하지 않는다”는 그의 문화정책에서 뿌리가 다져졌다. 봉준호, 박찬욱 감독 등의 한국 영화가 세계를 놀라게 할 수 있었던 것도 김대중 정부 시절 폐지된 영화 검열제도의 도움 없이 설명할 수 없다. 많은 이들의 반대에도 불구하고 일본 대중문화를 개방함으로써 우리 대중문화의 경쟁력을 키우고, 결과적으로 일본 대중문화 시장에 한류가 역류할 수 있는 발판을 만들었다.

오늘날 한국을 먹여 살리는 것은 반도체이다. 그리고 한국은 세계 디지털 강국이 되었다. 그런데 우리가 오늘날 누리는 이런 혜택은 바로 “산업화는 늦었지만 정보화는 앞서간다”는 김대중 시대 정보화 정책 덕분이다.

김대중 대통령에게는 평생 독재정권이 씌워놓은 프레임이 따라다녔다. '빨갱이'라든가, '거짓말을 잘 한다'라는 조작된 이미지들이다. '거짓말' 이미지는 우리 사회의 호남 비하와 겹쳐진 아주 고약한 프레임이었다. 그러나 나는 정치인으로서 그처럼 약속을 소중하게 지킨 정치인을 보지 못했다.

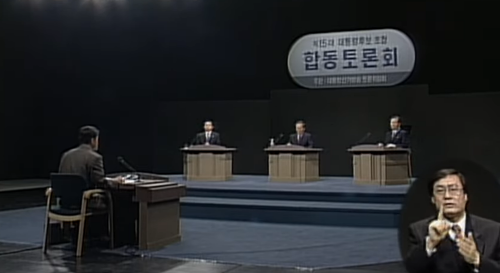

1997년 10월경이었을 것이다. 당시 12월 대선을 앞두고 후보 초청 각종 토론회가 열릴 때였다. 뒤에 나는 역사상 최초의 ‘대통령 후보자 합동TV 토론회’ 진행을 맡게 됐지만 그 전에 기독교방송(CBS)이 주최한 후보자 토론회 사회를 맡았다. 당시 토론회에는 김대중, 이회창, 이인제 후보 외에 김종필, 조순 후보도 참석했다. 나는 사회자로서 김대중 후보에게 질문했다. “인권과 민주주의를 위해 싸워 온 김대중 후보가 만약 대통령에 당선된다면 시위 진압을 위해 계속 최루탄을 사용할 것인가?”라고.

사실 지금 젊은 세대는 최루탄이 무엇인지도 모를 것이다. 내가 처음 최루탄의 매운맛을 본 것은 중1 때인 1965년, 한일회담 반대 시위를 하는 대학생들을 따라다니던 때였다. 그때의 죽을 것 같았던 고통은 지금까지 생생하다. 그 후로 최루탄의 위력이 더욱 세지고 나중에는 ‘지랄탄’까지 등장했지만 어쨌든 그 최루탄이 문민정부라는 1997년까지 시민을 향해 쏘아지고 있었던 것이다.

그는 내 질문에 즉답을 피했다. 신중한 그의 성격 때문이었으리라. 재차 질문했다. 최루탄을 사용할 의향이 있는가라고. 마침내 그의 대답이 나왔다. “내 임기 중에는 최루탄 사용이 없을 것입니다.” 그는 그 약속을 지켰다. 오랫동안 시민들을 괴롭히던 최루탄 가스는 국민의 정부 들어 완전히 사라졌다.

고양시 일산동구 햇살로 95번 길 34-12. 김대중이 대통령에 당선되던 당시의 주소지이다. 한 시대의 위대한 지도자가 우리 곁에서 함께 숨 쉬고 생활했던 그 보금자리는 2022년 고양시가 구입해 관리하고 있다. 그런데 기념관으로 운영되던 이 사저가 현 이동환 시장 취임 이후에는 일체의 활용이나 개방 행사 없이 방치되고 있다.

김대중은 어느 한 정파의 대통령이 아니었다. IMF 환란에서 나라를 구하고, 대한민국의 민주주의와 인권의 상징이었을 뿐 아니라 문화강국의 꿈을 일구어낸, 세계적 지도자였다. 김대중 사저가 이런 그의 업적들을 후대에 전파하는 보금자리가 되기를, 그리고 그것이 고양시의 자랑이 되기를 간절히 바란다.