마을자치강좌⑦ 한동욱 한국PGA생태연구소 소장

[고양신문] 올해 마지막이자 일곱번째 마을자치 강좌가 지난 26일 주엽동 사과나무치과병원에서 열렸다. 이날 강사로 나선 이는 한동욱 한국PGA생태연구소 소장. 한동욱 소장은 2020년 5월 21일 람사르습지로 지정된 장항습지의 핵심가지, 고양시가 람사르도시로 도약해야 할 당위성, 한강하구 생태계를 살리기 위한 남북한의 협력방안 등에 대해 열띤 강의를 펼쳤다.

1995년부터 고양시에 거주한 한동욱 소장은 생태계를 여러 개로 얽힌 먹이 사슬 중심으로 연구하는 ‘먹이그물생태학자(Food web ecologist)’라고 스스로를 소개한다. 국립생태원에서 기초생태연구본부장을 역임했다가 현재는 한국PGA생태연구소 소장, 한국습지학회 부회장, 차기 한국생태학괴 부회장, 가톨릭대학교 의생명과학과 겸임교수로 활동하고 있다. 또한 ‘한동욱의 시민생태이야기 에코톡’이라는 이름으로 고양신문에 생태칼럼을 쓰고 있기도 하다.

고양신문·고양시주민자치협의회·사과나무의료재단·건강넷이 공동주최한 이날 한동욱 소장의 마을자치 강좌를 정리해 지면에 옮긴다.

‘갯물숲’이 주는 생물다양성, 선버들과 말똥게의 공생

보통 장항습지를 일산대교와 김포대교 사이 장항동 516번지 일원 5.94k㎡를 일컫는다. 장항습지의 람사르습지 지정의 전제는 앞으로 핵심 생태적 특성이 보전되어야 한다는 점이다. 장항습지 핵심 생태적 특성은 바닷물과 민물이 만나 생겨난 갯물에 숲이 형성된 ‘갯물숲’이라는 점, 그리고 한반도에서 드물게 발견되는 ‘온대 맹그로브생태계’라는 점이다.

이런 생태환경에서 주목할 점은 크게 두 가지다. 우선 말똥게와 선버들의 공생이다. 선버들은 말똥게에게 좋은 먹이가 되어주고 반대로 말똥게들은 펄에 공기구멍을 만들어 선버들 뿌리에 신선한 공기를 넣어 주고 배설물로 비료를 공급하는 역할을 한다. 말하자면 이 둘은 호혜적 상호관계에 놓여있다.

또 하나는 한강하구습지에서 월동하는 재두루미, 저어새, 큰기러기, 개리 등 멸종위기 조류의 개체수를 유지하는 것이라고 볼 수 있다. 월동기에는 평균 3만4000마리, 이동기에는 평균 9만7000마리의 물새들이 장항습지에서 머문다. 많을 때는 약 14만 마리의 물새의 머물기도 한다. 장항습지는 이처럼 물새들의 훌륭한 중간기착지 역할을 충실히 하고 있다. 고양시의 시조가 현재는 까치이지만, 앞으로는 재두루미로 새롭게 지정해야 한다. 이들 생물 외에도 장항습지에는 멸종위기종인 고라니, 삵, 그리고 족제비, 너구리 등 다양한 포유류와 뱀장어, 웅어 등 물고기가 서식해 생물다양성이 유지되고 있다.

습지와 도시의 통합적 계획·관리로, 고양시를 ‘람사르 습지도시’로

람사르협약은 현재 ‘람사르 습지도시’ 인증제도를 운용하고 있다. 람사르습지와 도시를 통합적으로 계획하고 관리하는 데 모범적으로 참여한 도시를 인증하는 제도다. 사실 습지와 도시는 서로 상생하는 관계여야 한다. 2018년에 처음으로 순천시, 창녕군, 인제군, 제주시 등 7개국의 18개 도시가 ‘람사르 습지도시’로 인증 받아 국제적 친환경 이미지를 갖춘 도시로 부각되고 있다. 이후 2022년에는 고창군, 서천군, 서귀포시 등 25개 도시가 인증 받았다.

고양시도 ‘람사르 습지도시’로 인증 받으려면 장항습지에 대한 대대적인 홍보가 필요하고 시민들의 참여와 노력이 필요하다. ‘람사르 습지도시’로 인증을 받으려면 습지의 기능이 저하되지 않도록 잘 관리하고 지역사회가 잘 참여하는 것 등 6가지 기준을 충족시켜야 하는데 이 일이 그다지 어려운 것이 아니다. 장항습지–한류천-호수공원-정발산 등 도시생태축을 연결해 동물들이 자연스럽게 이동할 수 있도록 관리하는 방향으로 나아가야 한다.

고양시는 고양장항습지센터를 갖추고 있고, 고양시습지위원회가 있으며, ‘고양시 습지의 보전 및 관리에 관한 조례안’도 마련됐기 때문에 인증받기 위한 기본적인 뒷받침은 되어 있는 상태다. 2025년 아프리카 짐바브웨에서 열리는 제15차 람사르총회가 열리는데, 이때는 고양시민들이 ‘람사르 습지도시’로 인증 받는 영광을 안았으면 좋겠다.

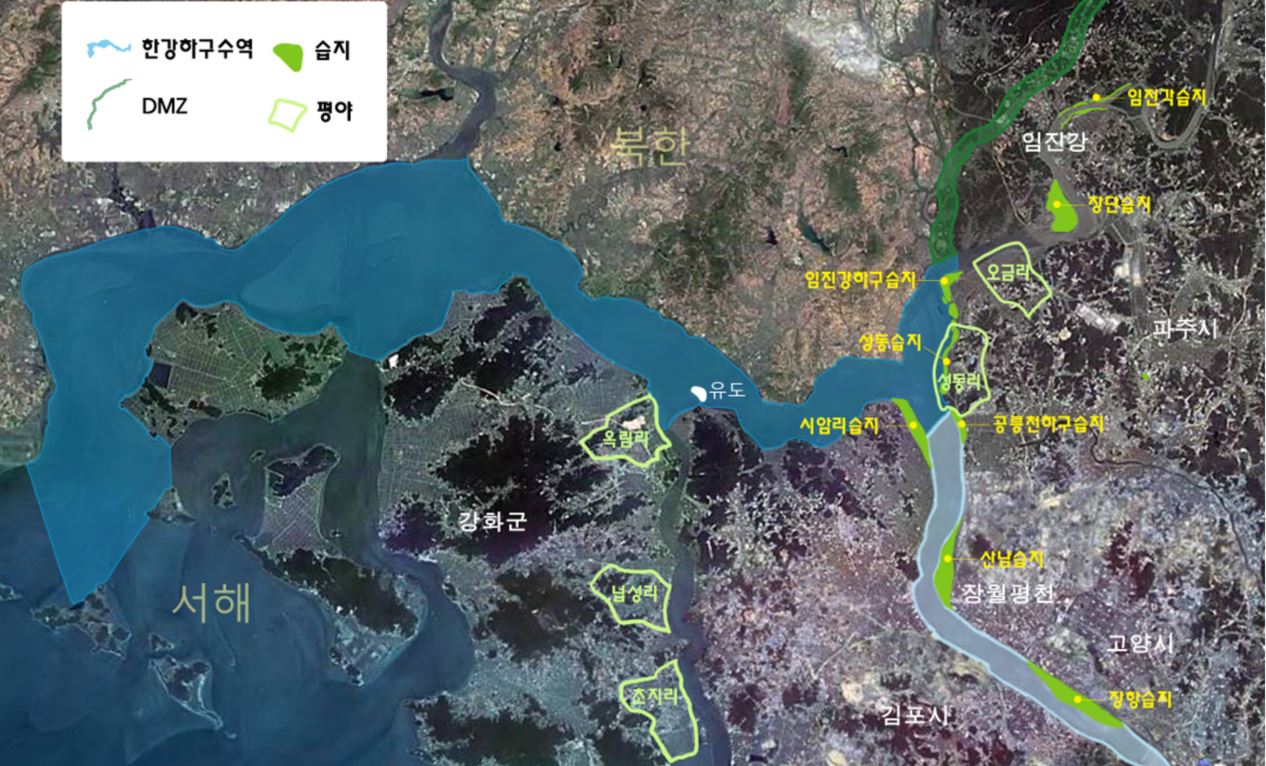

한강하구 습지보호지역 전체를 남북공동 람사르 습지로

한강하구는 4개의 유형이 겹친 곳이다. △1953년 7월 정전협정상 만들어진 남북한 공동수역인 ‘한강하구 중립수역’ △한강하구 습지보호지역 △철새 네트워크 사이트 △람사르습지로 지정된 장항습지가 겹쳐지는 곳이라는 의미다.

사람에게는 국경이 엄연히 존재하지만 철새 등 생물들에게는 국경이 존재하지 않는다. 생물들은 매일 남북한을 넘나들며 생존하고 있다. 부리가 쟁기를 닮은 저어새는 강화갯벌을 주요 번식지로 삼으면서 북한, 고양, 대만까지 오고간다. 결국 남북한 경계를 넘어 전체적으로 생태계를 관리하지 않으면 특정 생물종을 살리는 것은 불가능하다. 이 때문에 생태계를 살리기 위해 남북한의 협력이 필요하고 남북한 공동보호 지역 지정이 이뤄져야 한다는 의미다. 한강하구 습지보호지역 전체를 남북공동 람사르 습지로 지정해야 한다.

사실 북한도 2018년 5월 람사르 협약의 170번째 회원국으로 가입하고 동아시아-대양주 철새이동경로파트너십(EAAFP)에도 참여하는가 하면 2021년 9월에는 자연보호구법에 습지 문제를 추가하는 등 생태환경보호를 위한 국제 협력에 힘을 쏟고 있다. EAAFP 네크워크 지역으로 북한에는 금야와 문덕 2곳이 지정되어 있다. 남한에는 EAAFP 네크워크 지역으로 장항습지 등 17곳이 지정되어 있다. 특히 문덕습지는 고구려 을지문덕장군의 살수대첩이 벌어진 청천강하구에 위치한 곳으로 EAAFP 네크워크 지역일뿐만 아니라 람사르습지로 지정된 곳이다. 청천강하구도 자연하구로 한강하구처럼 습지가 발달해 있다. 고양의 장항습지 역시 EAAFP 네크워크 지역일뿐만 아니라 람사르습지로 지정됐다.

이처럼 고양과 문덕은 생태계 차원에서 유사한 여건을 갖추고 있고 서로 협력도 할 수 있다. 북한은 문덕 철새보호구에서 개리를 주제로 축제를 열고 있다. 장항습지도 봄, 가을 개리가 오며 가며 머물고 가는 중간기착지다. 남북한 관계가 어려운 시기에는 아이들과 함께 장항습지와 문덕습지에서 개리축제라도 동시에 열면 어떨까. (사)에코코리아는 현재 한반도 개리지도를 만드는 프로젝트를 추진하고 있다.